Durch die schulterhohen Stauden hört er sie kommen. Drei Dutzend Beamte, viele in Uniform, manche in Zivil. Sie durchkämmen den Acker auf der Suche nach ihm und sechs weiteren Menschen auf der Flucht. Als er am frühen Morgen durch die Wälder rannte, hatte es noch geschüttet. Jetzt kniet er in der tiefen Erde. Im Nieselregen krümmt er seinen Rücken, macht sich so klein wie möglich. Am 28. September 2020, einem Montag, wird Ayoub N., in einem südsteirischen Maisfeld festgenommen, keine zehn Kilometer von der Grenze zu Slowenien entfernt.

Hier im Grenzgebiet lässt es sich zwischen Buchen, Eichen und Fichten hervorragend Schwammerl suchen, Gasthöfe bewerben ihr hausgemachtes Kürbiskernöl, Bäuerinnen verkaufen Honig vom Hof. Die Mur strömt naturbelassen.

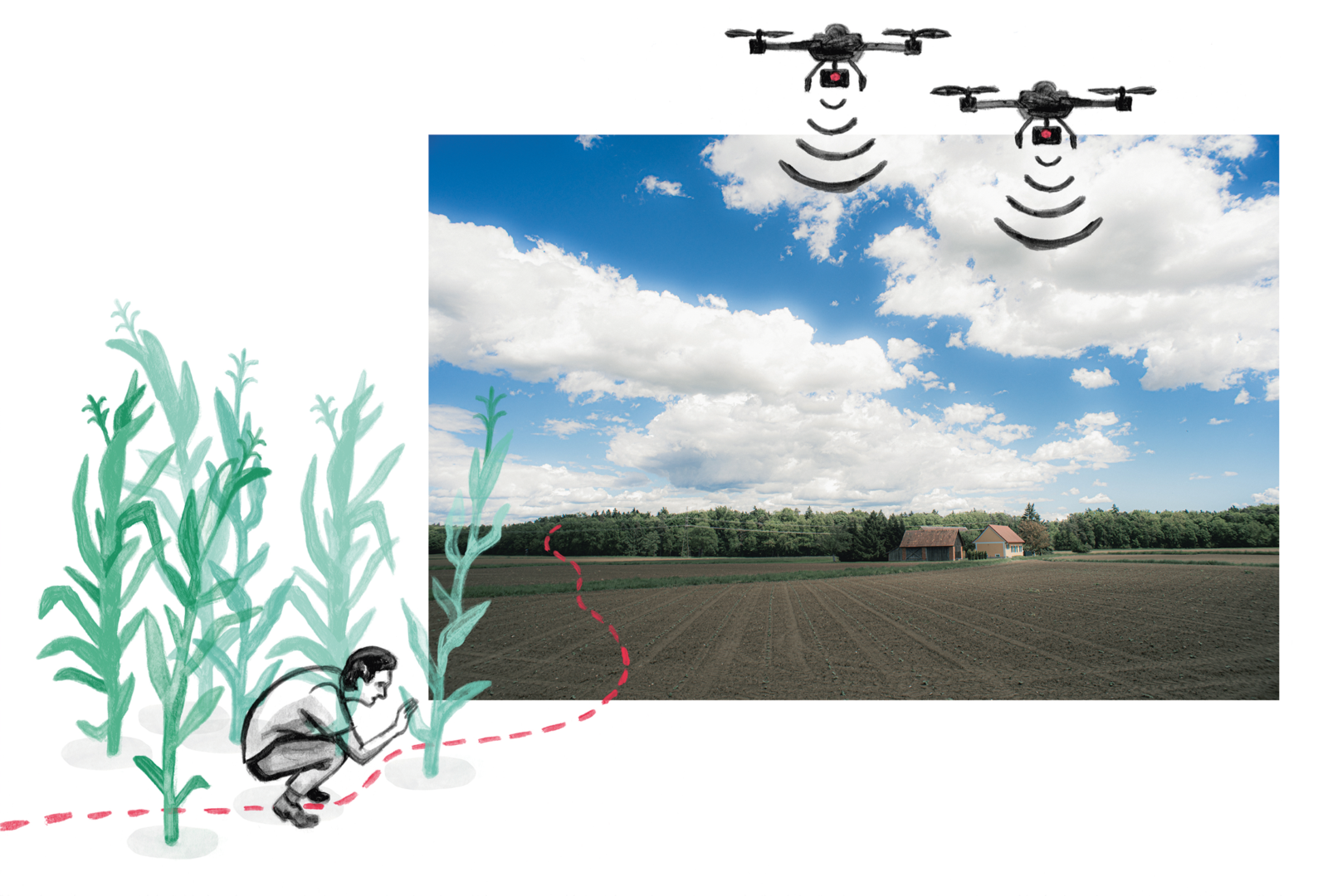

Die Polizei kontrolliert an den Grenzposten, 200 Soldaten des Bundesheers unterstützen sie in den Wäldern der grünen Grenze. Um Personen zwischen Bäumen und in Feldern zu finden, lenken Soldaten und Polizistinnen Drohnen mit Film- und Wärmebildkameras über das Land. Etwa zweimal im Monat käme es zu einem solchen Einsatz, sagt ein Polizist der Polizeiinspektion Halbenrain. Für ein schnelles Rückschiebeverfahren gibt es eine eigene App, die »Fam-App«, in der die Daten der aufgegriffenen Personen gespeichert werden. Eigentlich sollte es diese Grenzkontrollen im Schengenraum gar nicht geben, doch im Mai 2021 wurden sie an der slowenischen und ungarischen Grenze wieder um ein halbes Jahr verlängert. Dass die Grenzkontrollen danach, wie in den Schengener Abkommen vorgesehen, wieder beendet werden, ist unwahrscheinlich: In den kommenden drei Jahren sollen neunzig weitere Drohnen für die Grenzüberwachung gekauft werden.

In Drauchen in der Südsteiermark reihen sich vereinzelte Höfe an einer Landstraße. Neben dem Acker, in dem Ayoub N. vor acht Monaten gefunden wurde, liegt der rustikale Hof eines ehemaligen Lokalpolitikers. Braungebrannt steht er Mitte Mai in einem weiten Leinenhemd in seiner Einfahrt, erzählt wie die Polizisten am Morgen bei ihm läuteten und fragten, ob sie seinen Grund durchsuchen dürften. »Die haben nach Illegalen gesucht«, erinnert er sich. »Da hab ich Ja gesagt, warum nicht?« In Schuppen, Garten und Haus finden die Beamtinnen nichts. Im Haus gegenüber wohnt ein Schichtarbeiter, der den Einsatz beobachtet hat: »Viele waren’s und irgendwas ham’s g’sucht.« Wenig später werden die Polizistinnen und Soldaten im Maisfeld nebenan fündig.

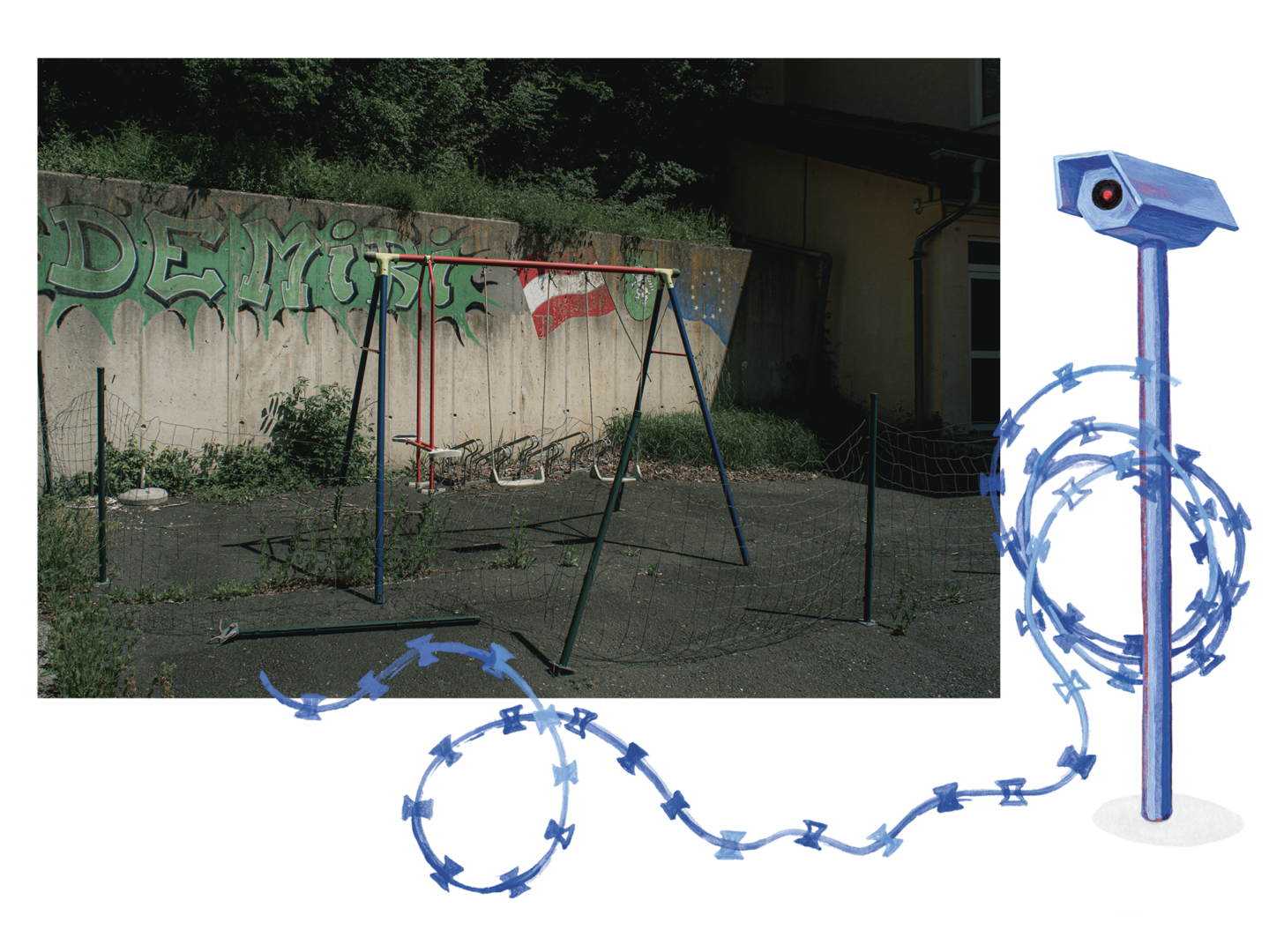

Ein junger Inspektor der Einsatzgruppe Cobra bringt die Gruppe um Ayoub N. aus dem Acker. Sie bewegen sich ruhig, sprechen nicht. Die sieben Personen, darunter auch drei Minderjährige, steigen in einen der VW-Transporter, die am Feldrand geparkt sind. Vorne sitzen die Polizisten, hinten die durchnässte Gruppe. Dreißig Minuten später steigen sie vor einem grauen Bungalow mit rot-weiß-rotem Dach wieder aus. Links daneben stehen zwei kleine provisorische Container, drei auf fünf Meter, graues Blech. Der Grenzübergang Sicheldorf in der Südsteiermark.

Als wir Ayoub N. acht Monate später auf Facebook kontaktieren, lebt er in einem verlassenen Haus, an einem Ort, für den er einen eigenen Namen gefunden hat: »bosnischer Migrantenfriedhof«. Ayoub ist 21 Jahre alt, ein schlanker Mann mit kurzem Bart und großer Brille. In Marokko hatte er keine Arbeit, keine Familie, niemanden, der ihn unterstützen konnte, erzählt er. Seine Eltern starben, als er ein Kind war, großgezogen wurde er von seiner Schwester. Anderthalb Jahre ist er auf der Flucht, als er Ende September 2020 in der Steiermark ankommt. In Europa hatte er sich ein besseres Leben erhofft. Ayoub N. sagt: »Ich dachte, in Österreich gibt es Menschenrechte.«

Am frühen Nachmittag des 28. September 2020 fordern ihn zwei Polizisten auf, sich für eine Durchsuchung auszuziehen. Nackt steht er im kalten Container, dreht sich einmal um die eigene Achse. Dann, erzählt er, fordern ihn zwei Beamte auf, sich niederzuknien, ebenfalls nackt. Falls er etwas in seinem Hintern versteckt hätte, so würde es fallen. Später bittet Ayoub um Brot, seit zwei Tagen hatte er nichts mehr gegessen. Ein Polizist habe ihn gefragt: »Glaubst du, ihr seid in einem Hotel?« Immer wieder sagt Ayoub auf Englisch »Asyl«, doch die Einsatzkräfte scheinen ihn nicht zu hören. Am Nachmittag greift ein Inspektor zum Telefon, bei der slowenischen Grenzpolizei klingelt es. Wenige Stunden später, noch vor Sonnenuntergang, kommen slowenische Beamte in zwei Autos. Ayoub N. und seine Gruppe müssen einsteigen, die Übergabe dauert nur wenige Minuten. Niemand habe ihnen erklärt, was passieren würde. »Sie haben uns behandelt wie Tiere.« So erzählt es Ayoub N.

Dass N.s Zurückweisung aus Österreich so einfach war, liegt an dem Grenzabkommen, das Österreich mit Slowenien getroffen hat. Menschen, die innerhalb eines Umkreises von zehn Kilometern um die Grenze ohne Papiere aufgegriffen werden, können zurückgewiesen werden, ohne Verfahren, ohne große bürokratische Hürden.

In vielen Fällen endet die Rückweisung nicht in Slowenien. Innerhalb von 48 Stunden wird Ayoub N. bis über die EU-Außengrenze gebracht. Österreich, Slowenien, Kroatien, Bosnien. Nach der Übergabe an die slowenischen Behörden bringen diese ihn an die kroatische Grenze, übergeben ihn den dortigen Behörden. Nur die Minderjährigen werden in einem Camp in Slowenien untergebracht. Nachts setzen die kroatischen Behörden Ayoub N. an der Grenze zu Bosnien aus. Wenig später sei eine Gruppe Vermummter auf ihn zugekommen, erzählt Ayoub N., die ihn nach Bosnien prügeln sollte. Sein Begleiter Yassin E. bestätigt diesen Vorgang.

Ayoub N. sagt, er habe in Österreich einen Asylantrag stellen wollen, sei aber ignoriert worden. Sein Vorwurf: Die österreichischen Behörden haben ihm sein Recht auf ein rechtsstaatliches Asylverfahren verwehrt und damit einen illegalen Pushback verübt. Die Gegenseite dementiert: Das Wort »Asyl« habe man von den Geflüchteten nicht gehört. Im Rahmen des slowenisch-österreichischen Grenzabkommens sei die Zurückweisung korrekt abgelaufen. Ein halbes Jahr lang, von Jänner an, wurde der Fall vor dem Verwaltungsgericht in Graz verhandelt.

21. Mai 2021, an eben jenem Verwaltungsgericht. Clemens Lahner ist früh aufgestanden. Vier Mal hat er bisher den Zug Richtung Graz genommen, um Ayoub N.s Fall zu verhandeln. Es ist der letzte Verhandlungstag. In Jeans und Sakko betritt er den schmucklosen Verhandlungssaal. Der Pferdeschwanz, der sonst locker sitzt, ist heute streng gebunden. Nur wenige Medienvertreterinnen sind gekommen, die Freundin des Inspektors, der heute als Zeuge aussagt, ein Prozessberichterstatter aus der linken Szene, eine Aktivistin aus der Gegend.

Lahner wirft den Beamtinnen vor, die Bitte um Asyl seines Mandanten ignoriert zu haben. Außerdem Unverhältnismäßigkeit bei der Durchsuchung, Nachlässigkeit bei der Versorgung der Festgenommenen, Voreingenommenheit und schlampige Dokumentation. Sein Mandant sitzt in Bosnien fest und kann in Graz nicht erscheinen, er sagt in einem vorab aufgezeichneten Video aus.

Die Verhandlung in Saal A im Erdgeschoss läuft schleppend. Ein junger Polizist betritt den kleinen Raum in grauem Hoodie und Turnschuhen. Er war an dem Einsatz beteiligt, bei dem Ayoub N. aufgegriffen wurde, heute ist er als Zeuge geladen. Wenn der Richter eine Frage stellt, kann oder will er sich nicht erinnern. Das läge vor allem daran, sagt er, dass er im vergangenen Jahr eine Menge Menschen ohne Papiere aufgegriffen habe. Rund vierzig Mal habe er zwischen Sommer und Ende des Jahres einen solchen Einsatz gehabt, fast in jedem Dienst.

Diese Einsätze laufen immer nach demselben Muster ab, erklärt er: Wenn er Menschen ohne Papiere im Grenzgebiet erwischt, bringt er sie in die Container am Grenzübergang Sicheldorf. Die meisten Personen übergeben sie dann im Rahmen des Grenzabkommens innerhalb weniger Stunden an die slowenischen Behörden. Dass sie bei diesen Einsätzen Menschenrechte verletzen oder Fehler machen, bestreiten die Einsatzkräfte vor Gericht. Man habe nicht gehört, dass Ayoub N. um Asyl gebeten habe. Das bezweifelt Rechtsanwalt Lahner. Er hält es für unwahrscheinlich, dass Menschen nach einem Aufgriff nicht versuchen würden, einen Asylantrag zu stellen. Jede Person, die ohne Papiere auf der Balkanroute unterwegs sei, wisse im Moment, in dem sie aufgegriffen wird, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt: entweder ein Asylverfahren oder eine Rückweisung. Dass Zweiteres oft zu Kettenpushbacks führe, sei allen Menschen ohne Papiere auf der Balkanroute bekannt. »Es ist komplett hanebüchen anzunehmen, er hätte nicht ›Asyl‹ gesagt.«

Auch den Vorwurf, man habe Ayoub N. kein Brot gegeben, bestreiten die Behörden. Aufgegriffenen Personen werde immer eine kalte Jause des Militärs gegeben, das sei eine Standardprozedur. Vor dem Verwaltungsgericht in Graz verliert diese Aussage an Glaubwürdigkeit: In den Vernehmungen vor Gericht kann sich niemand erinnern, Ayoub N. etwas zu essen gegeben oder ihn essen gesehen zu haben. Was genau im September letzten Jahres passiert ist, bleibt schwer zu beantworten. Alle befragten Einsatzkräfte gaben an, nicht gehört zu haben, dass Ayoub N. und seine Gruppe »Asyl« gesagt hätten. Es steht Aussage gegen Aussage.

Für die SPÖ-Nationalratsabgeordnete Nurten Yılmaz wäre eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts in Graz zugunsten der Polizei kein Ende des Verdachts. Sie sagt: »Diese Vorwürfe gibt es schon lange, und Pushbacks zu beweisen, ist irrsinnig schwer.« Denn nur selten kommen Fälle überhaupt vor Gericht. Den meisten Betroffenen fehlt die Möglichkeit, gegen die Vorgehensweise zu klagen, an Geld und Zeit, an Zugang zu Rechtsmitteln und Anwälten. Nur mithilfe von Aktivistinnen und Menschenrechtsanwalt Lahner, der auf eigenes finanzielles Risiko arbeitet, hat es Ayoub N. geschafft, den Fall vor Gericht zu bringen. Doch viel zu gewinnen hat Ayoub N. in seiner Verhandlung in Graz ohnehin nicht. Wenn das Urteil fällt – die schriftliche Ausfertigung soll dieser Tage erfolgen –, wird er es in Bosnien erfahren. Zurück nach Österreich, um einen Asylantrag zu stellen, darf er deshalb nicht.

Die Aufmerksamkeit, die Ayoub N. erhält, ist eine Ausnahme, seine Geschichte jedoch kein Einzelfall. Ein junger Marokkaner, Smail A., berichtet von ähnlichen Erfahrungen mit den österreichischen Behörden. Sein Facebook-Profil zeigt ihn im Mai in Frankreich, in einer Trainingsjacke von Lacoste posiert er vor Sehenswürdigkeiten und Cafés. Seine Haare hat er an den Seiten abrasiert, der Bart ist getrimmt. Der Weg nach Frankreich führte ihn auch nach Österreich.

Am Abend des 4. September 2020 erreichte er die südsteirische Grenze, gemeinsam mit vier weiteren Personen aus Syrien, Tunesien und Marokko. Auch er gibt an, wiederholt um Asyl gebeten zu haben, was von den Beamten ignoriert worden sein soll. Auch ihnen habe man keine Dolmetscherin zur Seite gestellt, auch er erzählt, dass er sich für die Durchsuchung nackt ausziehen musste. Smail A. sagt: »Da hat das Elend begonnen.« Ein österreichischer Beamter habe zu ihm gesagt: »Es gibt kein Recht für euch in diesem Land.« Wie Ayoub N. wird er in den darauffolgenden 48 Stunden zuerst den slowenischen, dann den kroatischen Behörden übergeben und letztendlich bis über die EU-Außengrenze nach Bosnien gebracht. Smail A. macht sich wieder auf den Weg, schließlich schlägt er sich bis nach Frankreich durch.

»DIE AUFMERKSAMKEIT, DIE AYOUB N. ERHÄLT, IST EINE AUSNAHME, SEINE GESCHICHTE JEDOCH KEIN EINZELFALL. EIN JUNGER MAROKKANER BERICHTET VON ÄHNLICHEN ERFAHRUNGEN MIT DEN ÖSTERREICHISCHEN BEHÖRDEN. AM 4. SEPTEMBER 2020 ERREICHTE ER DIE SÜDSTEIRISCHE GRENZE, GEMEINSAM MIT VIER WEITEREN PERSONEN AUS SYRIEN, TUNESIEN UND MAROKKO. AUCH ER GIBT AN, WIEDERHOLT UM ASYL GEBETEN ZU HABEN, WAS VON DEN BEAMTEN IGNORIERT WORDEN SEIN SOLL.«

Dass es im September zu den Aufgriffen an der südsteirischen Grenze kam, bestätigt Innenminister Karl Nehammer. Aber er dementiert den Vorwurf, dass die Beamtinnen das von den Personen ausgesprochene »Asyl« ignoriert hätten und in der Amtshandlung Fehler passiert seien. Auf der Polizeiinspektion Halbenrain sagt ein Polizist: »Wir halten uns an die Regeln, das ist nun mal unsere Aufgabe.«

Dass diese Regeln sinnvoll sind, bezweifelt Maximilian Pichl, Rechts- und Politikwissenschafter an der Uni Frankfurt am Main. Die Argumentation der Einsatzkräfte in der Südsteiermark, Ayoub N. hätte nicht »Asyl« gesagt, hält er für nichtig. Schließlich können die Grenzbeamtinnen gerade nicht abschließend überprüfen, ob es sich um schutzbedürftige Menschen handelt. Aus der völkerrechtlichen Perspektive ist es im ersten Schritt unerheblich, argumentiert er, ob jemand valide Schutzgründe hat. »Diese Entscheidung muss in einem rechtsstaatlichen Verfahren getroffen werden, das können die Grenzbeamten gar nicht leisten.«

Auch Rechtsanwalt Lahner sieht ein Versäumnis der Grenzbeamten. In Ayoub N.s Fall schien der Sachverhalt von Anfang an klar zu sein, ohne weitere Diskussionen wurde eine Rückführung eingeleitet. Alle befragten Einsatzkräfte sagen vor Gericht aus, sie hätten sich nicht explizit erkundigt, was Ayoub N. in Österreich wolle. Ein Polizist sagt: »Meiner Meinung nach wollten die aufgegriffenen Personen durchreisen.« Es stellt sich die Frage, ob die Beamtinnen eigenmächtig handelten oder sich an spezifischen Richtlinien des Innenministeriums orientierten.

Im vergangenen Herbst machte der Journalist Christoph Mackinger die Vorwürfe der illegalen Pushbacks an der südsteirischen Grenze öffentlich. Der Standard und der ORF berichteten. Die Nationalratsabgeordnete Stephanie Krisper (NEOS) stellte daraufhin eine parlamentarische Anfrage, Innenminister Nehammer bestritt den Vorgang. Die Öffentlichkeit ließ sich dadurch nicht in Aufruhr versetzen, der Vorwurf von Menschenrechtsverletzungen in Bezug auf Migration taugt nicht mehr für einen Paukenschlag. Von illegalen Kettenpushbacks, wie sie Ayoub N. oder Smail A. widerfahren sind, berichten NGOs dem Border Violence Monitoring Netzwerk seit Jahren. Die Aktivistinnen des Netzwerks dokumentieren die Gewalt an den Grenzen, sprechen mit Betroffenen und veröffentlichen ihre Geschichten und Bilder. Sie zeigen den Horror einer Politik der Verantwortungslosigkeit und der Abschottung des EU-Grenzregimes. Klaffende Platzwunden, eitrige Verletzungen nach Hundebissen, entzündete Schnitte und Schrammen. Kinder, die über Grenzen geprügelt werden. Beamte, die Menschen foltern und drohen, sie zu töten, wenn sie zurückkehren. Auf der Website des Netzwerks gibt es Hunderte Berichte dieser Art.

»Wir sehen heutzutage eine starke Normalisierung von Pushbacks, die früher noch zu einer Skandalisierung in der Öffentlichkeit geführt haben«, erklärt Maximilian Pichl. Den Ursprung der Normalisierung dieser menschenrechtswidrigen Praxis sieht er in einer Politik der Auslagerung von Migrationskontrollen. Dadurch entledige sich Europa seiner Verantwortung für den Schutz von Geflüchteten und verlagere diese an Drittstaaten. Mittlerweile habe man sogar die Situation, dass Regierungen offensiv Pushbacks verteidigen.

So geschah es im Mai. Der griechische Migrationsminister Notis Mitarachi erklärte gegenüber dem ORF, illegale Pushbacks auf See seien eine notwendige Strategie des Grenzschutzes. Noch ein Jahr zuvor bestritt die griechische Regierung Pushbacks auf eine Anfrage der Deutschen Welle. Mitarachi brach damit das Narrativ von Unschuld und Unwissen. Bestärkt durch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die Griechenland dafür dankte, als Schild zu dienen: »Diese Grenze ist nicht nur eine griechische Grenze, es ist auch eine europäische Grenze.«

An den EU-Außengrenzen hat sich gnadenlose Brutalität als Strategie der Abschottung etabliert. Die Verantwortung wird hin- und hergeschoben und letztendlich Frontex zugespielt. Einer EU-Agentur, die nicht vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) zu belangen ist – schließlich hat die Europäische Union die Europäischen Menschenrechtskonventionen nicht unterschrieben. So können Betroffene nicht vor dem EGMR gegen sie klagen, erklärt Melanie Fink. Sie forscht zu Frontex und europäischem Grenzschutz an der Universität Leiden. Wer eine EU-Agentur wie Frontex verklagen möchte, muss vor den Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) ziehen. Fink sagt: »Diese Hürde ist ungleich größer.« In diesem Licht ist es umso problematischer, dass sich Frontex langfristig eine eigene Grenzpolizei aufbaut. Mit einem neuen Mandat hat sich ihre Rolle von einer rein koordinierenden zu einer operativen gewandelt. Bis zum Jahr 2027 soll Frontex einen Kader von 3.000 eigenen Einsatzkräften aufbauen, die in eigener Uniform an den Grenzen patrouillieren.

Umso wichtiger sei es, dass NGOs und Rechtsexpertinnen dabei unterstützen, den Weg zum EuGH zu gehen. Menschen auf der Flucht haben selbst nicht die Ressourcen, um eine Klage durchzufechten. Fink sagt: »Man muss dem Gericht die Chance geben, auch Entscheidungen zu fällen.«

Eine solche Entscheidung steht in den kommenden Monaten an. Die Organisation Front-Lex zieht gegen die Grenzschutzbehörde vor den EuGH. Sie wirft Frontex vor, dass im Rahmen eines von ihr organisierten Einsatzes Menschen auf der griechischen Insel Lesbos gewaltsam zurück zur See gebracht und auf Flößen zurückgelassen worden seien, ohne Navigation, Nahrung oder Trinkwasser. Solche Vorwürfe von Menschenrechtsverletzungen und illegalen Pushbacks an den EU-Außengrenzen durch Frontex gibt es seit Jahren. Und doch ist es das erste Mal in ihrer mittlerweile 17-jährigen Geschichte, dass sich die Agentur vor dem EuGH für mutmaßliche Pushbacks verantworten muss.

Die einzelnen EU-Mitgliedstaaten wiederum haben, im Gegensatz zur Union, die Menschenrechtskonventionen unterzeichnet. Wenn sich illegale Pushbacks an den Binnengrenzen beweisen lassen, dann ist die Verantwortlichkeit klarer. In Ayoub N.s Fall liegt sie bei der Polizei und dem Bundesheer in der Südoststeiermark. Sie könnten vor dem EGMR verklagt werden, sobald die rechtlichen Möglichkeiten in Österreich ausgeschöpft sind. Trotzdem sei es eine erfolgversprechende Strategie, massiv auf Pushbacks zu setzen, erklärt Pichl: »Man schafft es doch immer wieder, dass sich solche Migrationskontrollpolitiken schrittweise normalisieren.«

In den Äckern und Wäldern der südsteirischen Grenzregion wurden im vergangenen Jahr 181 Personen ohne Papiere aufgegriffen. 162 von ihnen wurden, wie Ayoub N. und Smail A., ohne ein Asylverfahren innerhalb von nur wenigen Stunden an die slowenische Polizei übergeben. Nur 19 Personen stellten einen Antrag auf Asyl, gab der Behördenvertreter vor dem Verwaltungsgericht Graz bekannt. Folgt man Clemens Lahners Argumentation, ist das Verhältnis von aufgegriffenen Personen und Asylanträgen unglaubwürdig niedrig, Pushbacks zu beweisen jedoch schwer. Eine zufriedenstellende Erklärung dieser zahlenmäßigen Diskrepanz blieben die österreichischen Behörden bis Redaktionsschluss schuldig.

Das Grenzregime der EU, das seit Jahren Menschenrechte mit Füßen tritt, zeigt sein Gesicht nicht nur an den Außengrenzen. Zurückweisungen ohne Asylverfahren sind auch an der Binnengrenze der Südoststeiermark mittlerweile alltäglich, ein ganz normaler Vorgang. Auf die Frage des Richters, warum er sich nicht an den Tag erinnern könne, an dem er Ayoub N. im nassen Acker kauernd auffand, sagt ein junger Polizist: »Weil wir das ja immer so machen. Das ist Routine.«

Ihre Spende für kritischen Journalismus

Linker Journalismus ist unter Druck. Zumal dann, wenn er die schonungslose Auseinandersetzung mit den herrschenden Verhältnissen profitablen Anzeigengeschäften vorzieht. Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie es uns, kritische Berichterstattung auch angesichts steigender Kosten in gewohnter Form zu liefern. Links und unabhängig.