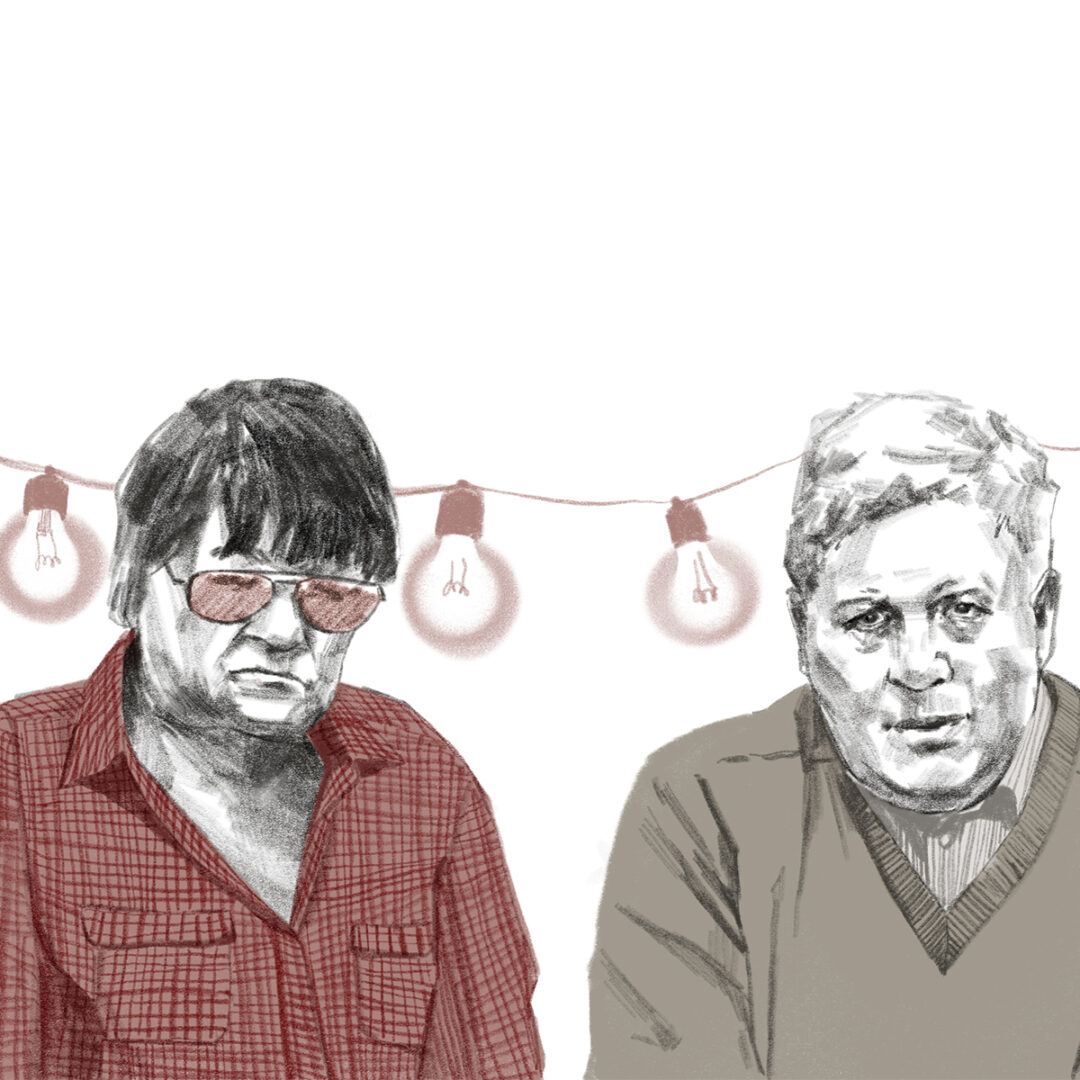

Der bei aller habituellen Bürgerlichkeit unzähmbare Künstler Rudolf »Rudi« Schönwald und der auch im verbindlichsten Lächeln unentwegt revolutionäre Arzt Richard »Ricardo« Loewe kannten einander kaum, wenn sie auch Zeitgenossen waren. Obgleich auf eine bestimmende Art Österreicher, war keiner von den zweien hier geboren, der eine stets in Europa zu Hause, der andere hingegen fast immer in Mexiko. Ihr jeweiliges Überleben des Holocaust war ebenso unterschiedlich verlaufen wie ihre späteren Naheverhältnisse zum Kommunismus. Und dass in beiden der Antifaschismus somatisch grundgelegt war, als eine vehement allergische Reaktion politischen Anstands, ist noch kein Alleinstellungsmerkmal.

Was den austro-mexikanischen Aktivisten und den euro-österreichischen Geistesmenschen dennoch verband, waren gemeinsame Freunde: Erich Hackl, Ruth Pleyer, ich. Diese Verbindung, zunächst kaum sichtbar, ist dennoch nicht marginal. Vorstellbar als eine Lichterkette scheinbar vereinzelter Ereignisse und Handlungen, erstrahlt sie erst als bedeutungshafte Zeichenfolge, wenn ein bestimmter Kontakt hergestellt wird. Ein Missing Link in Gestalt verbindender Dritter. Dann fließt der Strom der großen, allgemeinen und der kleinen, besonderen Geschichte und die Gesamtheit leuchtet.

***

Ein Grundriss nur, von wem hier die Rede ist: Den Leserinnen des TAGEBUCH ist Rudolf Schönwald kein Unbekannter, spätestens seit einem Interview mit ihm und Erich Hackl anlässlich der von den beiden verfassten Schönwald-Memoiren. In diesem Buch ist von Schönwalds Wurzeln im Zentrum des europäischen Geisteslebens ebenso zu lesen wie von seinem Überleben der NS-Verfolgung in Ungarn, seiner unangepassten Künstlerwerdung gemeinsam mit Alfred Hrdlicka und Georg Eisler in der Wiener Nachkriegszeit, von seinem grafischen Werk und seiner Auseinandersetzung – sei es als brotloser Agitpropler oder als Universitätsprofessor in Aachen – mit Kunst und Literatur sowie ihren zeitgenössischen Protagonisten. Er starb im Oktober 2022 mit 94 Jahren im – wie er ungeachtet seiner eigenen Geburtsstadt Hamburg gesagt hätte – piefkinesischen Freiburg, auf einem späten Höhepunkt seines Ruhms.

Ricardo Loewe war weniger bekannt. Geboren 1941 in Mexiko als Geschöpf der Verflechtung zweier von den Nazis ins Exil getriebenen Medizinerdynastien, der Loewes aus Frankfurt und der Deutschs aus Wien, studierte er ebenfalls Medizin und schloss sich Ende der 1960er-Jahre einer revolutionären Demokratisierungsbewegung an. Nach Jahren im Untergrund arbeitete er weiter als Arzt, aber auch als Journalist – unter anderem beteiligt an der Wiederbelebung der legendären kommunistischen Zeitschrift El Machete – und vor allem als Aktivist gegen Folter und andere Staatsverbrechen. Seit seiner Untergrundzeit dem Neozapatismus in Chiapas eng verbunden, zog Ricardo mit seiner zweiten, österreichischen Frau Franziska spät im Leben nach Wien. Auch hier war er unermüdlich politisch aktiv. Unvergessen bleibt seine kompromisslose Rede 2018 bei der Gedenkveranstaltung für Mexikos Protest gegen den »Anschluss«. Umgeben von Familie, Freunden und Genossinnen starb Ricardo im November 2022 in Wien.

***

Schönwald begegnete ich erstmals im August 2015, als im Tiroler Bergdorf Alpbach die siebzigste Ausgabe des Europäischen Forums feierlich begangen wurde. Meine Freundin und Kollegin Maria Wirth hatte das Jubiläumsbuch verfasst und war mit Eskorte angereist. Schon seit Jahren hatte sie mich gelöchert, sie wolle mir eine Wirtshausbekanntschaft vorstellen. Ein einmaliger Mensch sei das, den müsse ich unbedingt kennenlernen. Ich hatte mich diesbezüglich lange gewunden, weil ich so schon kaum genug Zeit hatte, meine Freunde zu sehen. Nicht noch einer! Als sie mich aber dann im Gasthof Post mit Rudi Schönwald bekannt machte, hatte ich nicht einmal die Zeit, meinen bisherigen Fehler zu bereuen, so augenblicklich erblühte eine der leidenschaftlichsten Freundschaften meines Lebens. Es vergingen keine zwei Stunden, ehe der damals 88-jährige emeritierte Grafikprofessor mit mir Qualtinger-Lieder sang, und um drei Uhr früh stellte uns der zusperrende Wirt noch eine Flasche auf den Terrassentisch, mit dem vergeblichen Ersuchen, wir möchten bitte leise sein.

Rudi erzählte aus jenen Jahrzehnten der Zweiten Republik, die zwar vor meiner Geburt lagen, mir aber durch die Geschichten meiner Eltern, aus Torberg-Anekdoten oder Bronner-Chansons schon vertraut waren, ehe ich selbst Zeithistoriker wurde. Gleich zum Einstand schenkte er mir eine Episode meiner Familiengeschichte, die mir unbekannt gewesen war: Mein Onkel Otto, Mitgründer und langjähriger Präsident des Europäischen Forums Alpbach, verfügte in den 1950er-Jahren über eine Lautsprecheranlage für Ankündigungen und disziplinierende Mahnungen an alkoholisierte Wiener Künstler, die den Dorfkern in eine Art Lager verwandelt haben mussten. Doch Rudi berichtete nicht nur, er verkörperte, persiflierte, vergegenwärtigte. Ob den heiligen Rausch eines H. C. Artmann, die andächtigen Augen magerer Budapester Studenten während einer Audienz bei Arthur Koestler oder die wenig zölibatären Vernissagen in der Galerie des Kunst-Monsignores Otto Mauer.

Eineinhalb Jahre vor dieser Begegnung mit Rudi war mein mir sehr naher Vater gestorben. Obwohl die beiden in Kunstgeschmack und politischen Vorlieben wenig gemein hatten, sprachen sie aus demselben historischen Echoraum, in dem ich groß geworden war. In meiner Freundschaft zu Rudi verschmolz nun die Beziehung zum ebenso klugen wie spitzbübischen weisen Alten mit jener zum Saufkumpan und Sinnesbruder. Vater, Bruder, Freund in einem. Wenn ich über diese Nähe nachdenke, muss ich an Portrait of an Invisible Man denken, in dem Paul Auster eine Annäherung an seinen eben verstorbenen Vater versucht. Darin berichtet er über verblüffende Dokumente, die er findet und die ihm einen Blick in die sonst unzugängliche Vergangenheit gestatten, aber auch in sich selbst – wie ein »cave drawing disovered on the inner walls of my own skull«.

***

Auch meine echte Initialbegegnung mit Ricardo Loewe trug sich in einem Bergdorf zu, allerdings auf der anderen Seite der Welt. Im Frühling 2017 bereisten Ruth Pleyer und ich Mexiko, was ich auch für meine Forschung über das dortige Exil der »Komintern-Familie« Bronja, Leo und

Friedrich Katz nutzen wollte. Wenige Monate zuvor hatte mir der einschlägige Experte Christian Kloyber – ausgerechnet im Wiener Café Maximilian, ist nomen immer omen? – einen Mann vorgestellt, der gerade noch als Zeitzeuge des jüdischen Emigrantenmilieus im Mexiko der 1940er-Jahre gelten konnte: Ricardo Loewe. Ricardo war eben dabei, seinen Lebensmittelpunkt von Mexiko nach Wien zu verlegen. Als ich ihn in seinem Haus im pittoresken Gebirgsort Tepotzlán anrief, konnte er sich nicht recht an mich erinnern. Dennoch und trotz des Zeitdrucks der bevorstehenden Auswanderung forderte er mich auf zu kommen. Ich zauderte, die erkrankte Ruth allein zu lassen, doch diese drängte mich: Drei Tage später wäre der Mann weg, die Gelegenheit einmalig. Um Zeit zu gewinnen, engagierte ich einen Taxler, der mich die 150 Kilometer Landstraße über Abhänge von der Ost- zur Westflanke des Popocatépetl chauffierte. Loewe hatte mich in eine Pension bestellt, weil er mich im Aufbruchschaos nicht beherbergen konnte. Ich betrachtete aus dem Garten die beeindruckende Felskulisse mit der berühmten Pyramide, als Ricardo eiligen Schritts hereinkam, eine Schiebermütze in der Stirn und ein kleines Paket in der Hand.

Unser Treffen dauerte zehn Minuten. Ich konnte keine Fragen stellen, keine lokalen Stimmungsräume ausloten, keine Telefonnummern anderer Zeitzeugen erschnorren. Stattdessen drückte mir Ricardo das Paket in die Hand, mit der Frage, ob ich es für ihn nach Mexiko-Stadt bringen und dort einer Museumskuratorin übergeben könne. Es enthielt eine Kamera seiner Tante Ruth Deutsch Lechuga, die nicht nur der Familientradition getreu ein medizinisches Labor geführt, sondern vor allem als Volkskunstsammlerin und ethnografische Fotografin mexikanische Kulturgeschichte geschrieben hatte. Die Kamera war also ein historisches Stück, das der Deutsch-Lechuga-Sammlung in einem hauptstädtischen Museum hinzugefügt werden sollte. Aber warum durch mich? Gut, Ricardo selbst fand keine Zeit mehr vor seiner Abreise. Doch weshalb beauftragte er nicht seinen Sohn oder einen Freund?

Eine sichere Antwort habe ich nicht, bloß eine Vermutung anzubieten. Wie er es im politischen Untergrund gelernt hatte, legte Ricardo mit einer scheinbar nebensächlichen Handlung die Basis für eine neue Netzwerkverbindung. Ein kleiner Auftrag für einen fast Unbekannten, der dadurch unverbindlich mit einer dritten Person in Verbindung kam. Das Risiko war gering, aber wenn alles gut ging, war ein Vertrauensverhältnis grundgelegt, der Anfang eines gemeinsamen Wissens geschaffen. Und so war es auch. Später, in Wien, arbeiteten Ricardo und ich nicht nur zusammen an einem kritischen Gedenkprojekt zum 80. Jahrestag des »Anschlusses« und Mexikos Protest gegen diese Annexion; wir bemühten uns auch um eine Ausstellung über Ruth Lechuga – ein Projekt, das ich Ricardo nun als Freundschaftsschuld verdanke und weiterverfolgen werde. Begonnen hat all das mit diesem rätselhaft konspirativen Moment in den mexikanischen Bergen, aus dem mich die reiche Geschichte lateinamerikanischer Subversionspraxis angeweht hatte.

***

Zeitsprung über fünf, sechs, sieben Jahre intensiver Freundschaft mit politischer Agitation, nächtlichen Küchendebatten und existenziellen Road-Movies.

Anfang September 2022 erkundeten Ruth und ich Marseille, uns einen alten Wunsch erfüllend. Dort erreichte uns die Nachricht, dass der biblisch alte und bereits seit Monaten schwer kranke Rudi Schönwald im Sterben liege. Wir brachen im Morgengrauen auf und erreichten Freiburg nach einer abenteuerlichen Reise um Mitternacht. Dort fanden wir den Freund im Krankenhaus schwach, aber wohlgemut vor. Wie immer sprachen wir von Literatur, machten Witze und sangen zur Verzweiflung seines Zimmergenossen – Rudi: »Zweifellos ein alter Nazi« – Wienerlieder (mit mir) und John Brown’s Body in einer erweiterten Version (mit Ruth). Als der Reigen der aus ganz Europa anreisenden Freunde weiterging, fuhren wir einige Tage später ab.

Ich machte in Alpbach Station, und dort läutete das Telefon. Es war Ricardo, aus der Palliativstation, um sich zu verabschieden. Ich begann zu heulen, fasste mich und raste nach Wien. Auch dort riss die Kette der Freunde, die bei Ricardo saßen, nie ab. Denn das hatten die beiden ebenfalls gemeinsam: in den Ihren eine tiefe Zuneigung zu entfachen, eine unverbrüchliche Treue bis zuletzt.

Was sie überdies einte, war eine nie vergehende geistige Schlagkraft. Ihre Erinnerung war klar, ihr Interesse am Weltgeschehen ungebrochen, anders als viele Alte wiederholten sie sich so gut wie nie. Eine Ausnahme war eine Geschichte, die mir Ricardo bereits im Frühjahr im Park des Lainzer Krankenhauses erzählt hatte und die er nun fast bei jedem Besuch wieder brachte, nicht aus Vergesslichkeit, sondern als Emphase. Diese Geschichte hatte sich 2021 zugetragen, während die zapatistischen Revolutionäre aus Chiapas in Wien ihre Europareise einläuteten. Den ranghöchsten Angehörigen dieser Mission hatte Ricardo schon gekannt, als dieser ein Jüngling und noch lange nicht dem weltbekannten »Marcos« als Subcomandante nachgefolgt war. Damals war Ricardo ein Vertrauensarzt der Zapatistinnen gewesen, über drei Jahrzehnte später standen sie einander am Praterstern gegenüber, wo sich die mexikanische Delegation eben in eine losziehende Klimademo einreihte.

Ricardo zeigte nun dem Subcomandante Moisés die Stolpersteine unter dem Tegetthoff-Denkmal, die an die Demütigungen im März 1938 erinnern, welche die Wiener Nazis ihren jüdischen Mitbürgern antaten. »Du kennst mich aus dem mexikanischen Kampf«, erklärte Ricardo. »Aber auch das ist ein Teil von mir, meine Verwandten waren unter jenen, die zum Straßenputzen gezwungen wurden.« Moisés war über das unerwartete Wiedersehen mit dem alten Kampfgefährten hier in Wien ebenso erstaunt wie über diese Geschichte, von der er natürlich nichts gewusst hatte. Für Ricardo aber bedeutete jener Moment, da sich die beiden Hauptbestandteile seiner Identität im verstehenden Blick des indigenen Kommandanten zu einem Ganzen schlossen, ein riesiges Geschenk, das immer neu auszuloten er nicht müde wurde.

***

In meiner Erinnerung steht der zurückliegende Herbst des Pendelns zwischen den Totenbetten zweier Freunde in einem körperhaften Licht. Ein rätselhaftes Land widersprüchlicher Kartografierung, aus dem zwei erfahrene Kundschafter sich zurückzuziehen im Begriff waren. Ein Raum, bis zum Knistern aufgeladen mit gesellschaftlicher Unruhe und scheinbar undechiffrierbaren kulturellen Referenzsystemen, ein von Borges oder Eco erträumtes Bibliotheksgebäude voll unerwarteter Verbindungsgänge und Wendeltreppen, die verschiedene Sedimentschichten des kollektiven Unbewussten miteinander verbinden. Während früher Schnee auf die Gipfel der Ostalpen fiel, las ich abwechselnd H. C. Artmann und Neruda, verschmolz Potockis Handschrift von Saragossa und Paduras Der Mann, der Hunde liebte. Potocki in der genialen Übersetzung von Lou Eisler-Fischer als mit Rudi geteiltes Lieblingsbuch, Paduras Roman über den Trotzki-Mord, weil es zu den drei Büchern gehörte, aus denen Ricardos Herzenskameradin Edith Hanel ihm gerade am Krankenbett vorlas. Ich wollte die verbleibende gemeinsame Gegenwart auch abseits der Spitalsbesuche in den geteilten Vorstellungswelten auskosten. Während sich die Freunde mit kaum sichtbaren und doch unerbittlichen Schritten dem Ausgang näherten, fragte ich mich, wie ich ohne ihre Kundigkeit im großen Labyrinth zurechtkommen würde.

***

Eingangs erklärte ich, dass von der Zeitgenossenschaft abgesehen nur die gemeinsamen Freunde Rudi und Ricardo verbanden. Doch das stimmt nicht ganz. Es gibt noch zwei Kreuzungen. Die erste, nicht viel mehr als ein Zufall: Auf einer Mexiko-Reise 1974 besuchte Rudi Schönwald auch Tepotzlán. Ohne es zu wissen, übernachtete er dort im Haus der Loewes. Die zweite aber, geschehen im Zuge der Abschiede, hat Bedeutung.

Eingeladen von Rudis Lebensgefährtin, der kritischen Informatikerin und Feministin Britta Schinzel, trafen wir uns Anfang Dezember zu einer Abschiedsfeier für Rudi. Musikalisch begleiteten den Abend der Akkordeonist Walther Soyka und der Zitherspieler Karl Stirner. Sie waren sorgfältig ausgesucht worden. Zunächst, da Rudi die Musik geliebt hatte, mussten es Virtuosen sein. Außerdem trug Stirner die berückende Interpretation eines Artmann-Gedichtes vor. Vor allem aber war Rudi ein leidenschaftlicher Verehrer von Theodor Kramer gewesen, den er porträtiert und dessen Lyrik er illustriert hatte. Und da Kramer bekanntlich die Ziehharmonika als Revolutionsinstrument par excellence verewigt hatte, sollte Soykas Knöpferlharmonika diesen Geist hereinbringen. »Nicht fürs Süße, nur fürs Scharfe / Und fürs Bittre bin ich da. / Schlagt, ihr Leute, nicht die Harfe / Spielt die Ziehharmonika.«

Drei Wochen darauf, ein paar Tage vor Weihnachten, versammelten sich österreichische Freunde und Familie, um gemeinsam mit online anwesenden Mexikanern Abschied von Ricardo zu nehmen. Busenfreundin Edith bestand auf Musik und – buchte eine Akkordeonistin. Maren Rahmann, als Performerin und musikalische Protagonistin im linken Wien keine Unbekannte, spielte Brecht und Partisanenlieder. Wir kamen ins Gespräch. Nein, gekannt habe sie Loewe eigentlich nicht. Aber im Lauf der Feier sei ihr klar geworden, dass sie ihm einmal begegnet war. Auf einer Demo habe er einem vermummten Mann Stolpersteine auf dem Praterstern erklärt, auf Spanisch. Danebenstehend, war sie von der Szene tief berührt gewesen. Und jetzt war sie da. Zufall? Ich dachte an Rudis Feier, dass auch hier nun eine Ziehharmonika den Takt gab. Erwähnte natürlich Kramer. Darauf Rahmann: »Hab’ ich auch schon vertont.« Und parierte mit einem Zitat: »Seufzend schrumpft der Schwall bald ein, / Schöpft bald aus dem Vollen, / Zieht mit sich, was schwingt an Wein / Und des Volkes Grollen. / Immer, bis mich deckt der Sand / Ohne viel zu rasten, / Wünsch ich, so zu gehen, die Hand / Trunken an den Tasten.«

Wenig später wanderte ich unter weihnachtlichen Leuchtdekorationen nach Hause. In mir in sinnstiftendem Strahlen die Lichterkette zweier Leben, verbunden.

Ihre Spende für kritischen Journalismus

Linker Journalismus ist unter Druck. Zumal dann, wenn er die schonungslose Auseinandersetzung mit den herrschenden Verhältnissen profitablen Anzeigengeschäften vorzieht. Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie es uns, kritische Berichterstattung auch angesichts steigender Kosten in gewohnter Form zu liefern. Links und unabhängig.