Der 28. Januar 2022 war ein Jahrestag, der nicht gefeiert, wohl aber in einem eher randständigen und linken Bereich der veröffentlichten Meinung erwähnt wurde: Vor 50 Jahren wurden bei einer Beratung der Ministerpräsidenten der Länder und des Bundeskanzlers Willy Brandt (SPD) »Grundsätze zur Frage der verfassungsfeindlichen Kräfte im öffentlichen Dienst« beschlossen. Getroffen wurden dadurch fast ausschließlich Linke: junge Menschen, die marxistischen Organisationen angehörten und nun den von ihnen gewählten Beruf ausüben wollten, zum Beispiel als Lehrerinnen und Lehrer. Kritiker dieser Praxis sprachen von »Berufsverboten«. Der Begriff war bis dahin in anderem Zusammenhang verwendet worden, nämlich als eine Maßnahme, durch die Einzelpersonen aufgrund von professionellen Verfehlungen die Berechtigung aberkannt wurde, ihre Tätigkeit weiter auszuüben. Zu denken wäre zum Beispiel an Ärztinnen und Ärzte, die die Abhängigkeit von Patienten missbrauchen, oder Drogen dealende Apotheker. Der Beschluss vom 28. Januar 1972 dagegen richtete sich (auch wenn seine Befürworterinnen anders argumentierten) ohne Ansehen der Person gegen eine größere Gruppe. In dieser Verwendung ist das Wort »Berufsverbot« sogar in den internationalen Sprachschatz eingegangen: Es wurde damals in Frankreich und Großbritannien ohne Übersetzung verstanden, so wie im Englischen etwa das Wort »Kindergarten«.

Eine deutsche Tradition

Das, was am 28. Januar 1972 geschah, war nicht völlig neu, sondern eine Variante in der langen Geschichte, in Deutschland und anderswo, des Verhältnisses der Staatsgewalt zu ihren Funktionsträgern. Von Letzteren wird Loyalität gegenüber einer Institution verlangt, die sie ja schließlich eingestellt hat und sie bezahlt. Nachvollziehbar ist das allerdings nur insoweit, als Zuwiderhandlung die Wahrnehmung der Dienstobliegenheiten beeinträchtigt.

Absolutistische Obrigkeitsstaaten der Vergangenheit und autoritäre Regime der Gegenwart dagegen wollten und wollen mehr: totalen Gehorsam. Dort, wo bürgerliche Revolutionen stattgefunden hatten – etwa in den Niederlanden, Großbritannien, Nordamerika und Frankreich –, wurde dieser Zwang durch die normale Verpflichtung abhängig Arbeitender zur korrekten Erfüllung ihrer dienstlichen Aufgaben ersetzt.

Deutschland aber blieb zunächst bis 1918 ein Obrigkeitsstaat. Im Königreich Hannover zum Beispiel wurden 1837 die »Göttinger Sieben« – das waren Professoren, die gegen die Aufhebung der Verfassung protestiert hatten – entlassen, drei von ihnen sogar des Landes verwiesen. 1898 wurde, von Wilhelm II. persönlich forciert, ein Gesetz verabschiedet, wonach Sozialdemokraten in Preußen nicht einmal Privatdozenten werden durften. Das war die »Lex Arons«, benannt nach einem Physiker, dem nach seinem Eintritt in die SPD die Lehrbefugnis entzogen worden war.

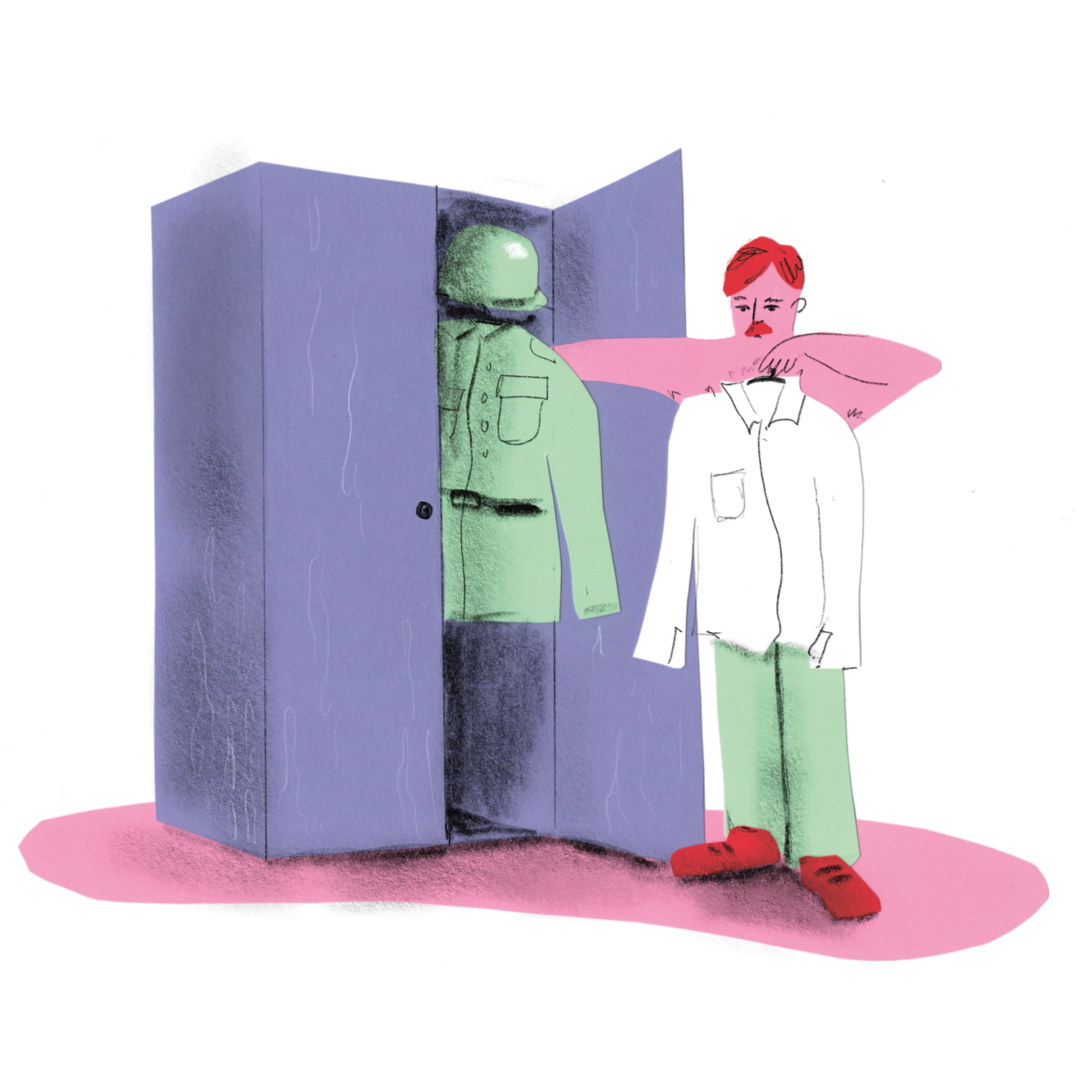

In der Weimarer Republik konnten Sozialdemokraten – anders als im Kaiserreich – zwar Beamte werden, für Kommunistinnen war das schon schwerer, wenn nicht unmöglich. In Thüringen wurde 1924 der Jurist Karl Korsch, der damals der KPD angehörte, seines Amtes als Professor enthoben, musste allerdings aufgrund eines Gerichtsurteils wieder eingesetzt werden. Republikfeindliche rechte Hochschullehrer konnten währenddessen unbehelligt das Katheder zu Reden gegen die Republik missbrauchen. Nachdem die Nazis 1933 die Macht an sich gerissen hatten, setzten sie ein Gesetz zur »Wiederherstellung des Berufsbeamtentums« durch und säuberten den Staatsapparat von Juden, Sozialistinnen jeder Couleur, standhaften Republikanern und Verfechterinnen demokratischer Rechtsstaatlichkeit.

Kalter Krieg

Nach der Niederlage Hitler-Deutschlands 1945 bekamen Antifaschisten und Remigrantinnen für wenige Jahre eine Chance als Arbeiter, Angestellte und Beamtinnen im öffentlichen Dienst. Diejenigen unter ihnen, die Kommunisten waren und ab 1945 da und dort in staatliche oder kommunale Behörden gelangten, wurden bald wieder hinausgedrängt. Am 19. September 1950 veröffentlichte die Bundesregierung einen Beschluss mit der Überschrift »Politische Betätigung von Angehörigen des öffentlichen Dienstes gegen die demokratische Grundordnung«. Hier wurden dreizehn Organisationen – elf linke und zwei faschistische – aufgezählt, deren Mitglieder aus ihrer Beschäftigung bei Bund und Ländern zu entlassen oder von vornherein fernzuhalten waren. 1956 wurde die KPD verboten.

Ehemalige Nazis dagegen kamen wieder zu Amt und Würden und halfen, den Kalten Krieg auf der Seite des Westens zu führen. 1951 öffnete ihnen ein »Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der unter Artikel 131 des Grundgesetzes fallenden Personen« den Rückweg in den Staatsapparat. Die Bestimmung der Verfassung, auf die hier Bezug genommen wurde, lautete: »Die Rechtsverhältnisse von Personen einschließlich der Flüchtlinge und Vertriebenen, die am 8. Mai 1945 im öffentlichen Dienst standen, aus anderen als beamten- oder tarifrechtlichen Gründen ausgeschieden sind und bisher nicht oder nicht ihrer früheren Stellung entsprechend verwendet werden, sind durch Bundesgesetz zu regeln.« Mit dem Gesetz von 1951 war ein Teil des NS-Personalbestandes wieder in der Exekutive restauriert.

Die Verfolgungen der Fünfzigerjahre waren nicht nur eine deutsche Angelegenheit. Beginnend mit der McCarthy-Politik in den USA wurde im gesamten NATO-Bereich gegen Kommunisten und solche, die dafür gehalten wurden, vorgegangen. Dabei gab es Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern. Der britische Historiker Eric Hobsbawm, jahrzehntelang selbst Mitglied der britischen KP, berichtet in seinen Memoiren, wie man es in Großbritannien während der Fünfzigerjahre machte: Kommunistinnen im öffentlichen Dienst wurden von ihren Vorgesetzten aufgefordert, aus ihrer Partei auszutreten. Weigerten sie sich, wurden sie nicht entlassen, allerdings nie mehr befördert. In Ländern mit starken kommunistischen Parteien – Frankreich, Italien – war an eine Berufsverbotspraxis wie in der Bundesrepublik dagegen nicht zu denken (was nicht bedeutet, dass es nicht auch dort Repressalien gegen Kommunisten gab).

Kommunistenverfolgung als politischer Flankenschutz

Waren Berufsverbote Kampfinstrumente des alten deutschen Obrigkeitsstaates, dann des Faschismus, schließlich des Kalten Krieges gewesen, so erhielten sie ab 1969 eine neue Funktion während der sozialliberalen Koalition von SPD und FDP, zunächst unter dem Bundeskanzler Willy Brandt und dem Außenminister Walter Scheel (FDP). Diese Regierung stellte sich drei Aufgaben: Erneuerung der Infrastruktur, Zugang zu osteuropäischen Märkten für westdeutsche Exporte sowie das Erschließen anderer Wege zu einem kapitalistischen Gesamtdeutschland, nachdem Adenauers Versuch einer schnellen Wiedereingliederung durch die Mauer 1961 gestoppt worden war. Eine vorläufige Anerkennung der DDR und der Oder-Neiße-Linie war hierfür nützlich.

Diese Ziele wurden von CDU und CSU hingenommen, wenngleich teilweise nur stillschweigend. Zu ihren Unterstützern hatten seit Gründung der Bundesrepublik immer auch die großen Unternehmen gehört. Einige von ihnen waren sehr an der Öffnung von Märkten im Osten interessiert. Solange die sozialistischen Staaten nicht beseitigt werden konnten, war dies nur im Rahmen der dadurch gegebenen Bedingungen möglich. Die industrienahe FDP unterstützte deshalb den von führenden SPD-Politikern – allen voran Willy Brandt und dessen Mitarbeiter Egon Bahr – bereits seit 1963 propagierten »Wandel durch Annäherung« zwischen der Bundesrepublik und der DDR. Dazu gehörte der zumindest vorläufige Verzicht auf 1945 verlorene Ostgebiete. Letzteres bedeutete Konflikt mit den Vertriebenenverbänden, die ein Teil der Basis der Union waren. Es lag also im Interesse von CDU und CSU, diese unangenehme Arbeit lieber der sozialliberalen Koalition zu überlassen.

Damit sie anschließend möglichst schnell wieder abgelöst werden konnte, sollte sofort Opposition gemacht werden. Als geeignetes Thema hierfür erwies sich die innere Sicherheit. Der Auftritt der RAF führte zur Forderung an die Regierung, sie solle Härte zeigen. Brandt erklärte, man müsse ihn nicht zum Jagen tragen. Aber die Union verlangte mehr: Der öffentliche Dienst werde von Verfassungsfeinden belagert, die müssten draußen bleiben. Gemeint waren junge Leute, die von der linken Außerparlamentarischen Opposition (APO) politisiert worden waren und nun Lehrerinnen werden wollten, zum Teil auch die Kinder von zwischen 1933 und 1945 verfolgten kommunistischen Antifaschisten.

Hinzu kam eine intelligenzpolitische Strategie: Nach konservativem Verständnis gehörten Akademiker zur Elite, und 1968 waren viele desertiert, nun sollten sie diszipliniert werden. Diese Auffassung von den Kopfarbeiterinnen als einem schmalen Teil der Führungsschicht war indes nicht mehr zeitgemäß, denn sie verkannte einen wichtigen Tiefenprozess der Nachkriegszeit: die enorme quantitative Zunahme der Intellektuellen (im Sinne akademisch gebildeter Schichten). Hier wurde die SPD aufmerksam: Nach dem Beschluss des Godesberger Programms 1959, das den Wandel von der Arbeiter- zur Volkspartei vorsah, hatte sie sich allmählich dieses Potenzial erschlossen, und sie wollte es nicht verlieren. Zugleich war die 1968 gegründete DKP eine Zeit lang attraktiv für ebendiese Schichten geworden.

Einige Befürworter der Berufsverbote versuchten diese damit zu rechtfertigen, und dies oft wohl sogar guten Glaubens, dass durch sie der Ausgleich mit den sozialistischen Ländern in der Frage der Grenzen innenpolitisch abgesichert werden solle: Der Union dürfe keine Gelegenheit gegeben werden, wieder an die Regierung zu kommen, denn dann würden die Verträge, die 1970 mit der Sowjetunion und der Volksrepublik Polen geschlossen worden waren, nicht ratifiziert. Das traf, wie sich bald zeigte, jedoch nicht zu. So ließen CDU und CSU im Mai 1972 diese Abkommen durch ihre mit der Koalition abgestimmte mehrheitliche Stimmenthaltung im Bundestag passieren. Da war das Kind aber schon in den Brunnen gefallen, und im danach einsetzenden Wahlkampf sowie in den folgenden Jahren wurde die Furcht vor dem Extremismusvorwurf fester Bestandteil sozialdemokratischer Politik.

Ausschlüsse mit System

1971 begann der von der SPD geführte Senat in Hamburg, kommunistischen Lehramtsbewerbern den Weg ins Referendariat zu versperren. Im selben Jahr lehnte es der sozialdemokratische Wissenschaftssenator Moritz Thape in Bremen ab, den Soziologen Horst Holzer, ein Mitglied der DKP, an die dortige Universität zu berufen. Der trotzkistische Ökonom Ernest Mandel durfte nicht Professor in Westberlin werden (zuständig: Senator Stein, SPD). Bundesinnenminister Genscher (FDP) verbot ihm sogar die Einreise in die Bundesrepublik. Auch in Bayern und anderen unionsregierten Ländern ließ man Linke, denen Mitgliedschaft in der DKP oder in maoistischen Gruppen vorgeworfen wurde oder die als kommunistische fellow traveller galten, nicht in den Staatsdienst. Allerdings bewarben sich Linke dort auch seltener.

Nach diesem Vorlauf fanden sich am 28. Januar 1972 die Ministerpräsidenten und Bundeskanzler Brandt zu einer gemeinsamen Erklärung bereit: »Gehört ein Bewerber einer Organisation an, die verfassungsfeindliche Ziele verfolgt, so begründet diese Mitgliedschaft Zweifel daran, ob er jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung eintreten wird. Diese Zweifel rechtfertigen in der Regel eine Ablehnung des Anstellungsvertrages.« Die für diese Verlautbarung gebräuchliche Bezeichnung »Radikalen-« oder »Extremistenerlass« ist formal nicht völlig korrekt: Ein Erlass ist ein amtliches Schriftstück, das sich an eine konkret angegebene juristische oder natürliche Person richtet. Hier war es eher eine Art Erklärung ans Volk. Man sah sich in dieser Frage einig.

Wer in den Staatsdienst wollte, wurde fortan vom Verfassungsschutz überprüft: Die Einstellungsbehörde stellte eine »Regelanfrage« an den Inlandsgeheimdienst des Bundes und der Länder. Die quantitative Dimension bezifferte Gerard Braunthal in seiner Studie Politische Loyalität und Öffentlicher Dienst. Der »Radikalenerlaß« von 1972 und die Folgen von 1992 so: Von »Anfang 1972 bis Ende 1979 wurden etwa 2–2,4 Millionen und bis 1987 3,5 Millionen überprüft. Der Verfassungsschutz, der die meisten derjenigen, die angenommen wurden, genauso wie diejenigen, die sich erfolglos beworben hatten, überprüfte, verfügte über Akten mit negativen Informationen über rund 35.000 Personen. Die Behörden versperrten anfänglich 10.000 Bewerbern den Zugang zum öffentlichen Dienst, von denen allerdings viele später erfolgreich Berufung vor höheren Amtsstellen oder vor Gericht einlegten. Schließlich wurden zwischen 1.102 und 2.250 Personen nicht eingestellt.« 136 wurden entlassen. Es handelte sich fast ausschließlich um Menschen mit linker Gesinnung, gegen Rechtsextremisten ist der Beschluss vom 28. Januar 1972 nur in ganz seltenen Fällen angewandt worden.

Die Berufsverbote hatten auch eine klassenpolitische Schlagseite. Die Mehrzahl der Betroffenen waren Akademiker und Akademikerinnen, denn sie waren es, die sich nach 1968 radikalen linken Organisationen zugewandt hatten. Ihre Bewerbungen wurden abgelehnt, oder sie wurden aus dem Beamtenverhältnis »auf Probe« entlassen. Kaum einmal wurde dagegen ein Beamter auf Lebenszeit aus dem Dienst entfernt. Umgekehrt ging es am unteren Ende der Hierarchie zu: Einfache Postschaffnerinnen, Briefsortierer und -träger, Fernmeldebeamte waren nur selten Mitglieder einer kommunistischen Organisation geworden. Den wenigen gegenüber, die diesen Schritt getan hatten, aber hatte der Dienstherr keine Hemmungen, wenn es darum ging, sie aus einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zu entlassen, unter ihnen die DKP-Mitglieder Herbert Bastian, Hans Meister und Hans Peter. Ein kommunistischer Herr Professor indes, wenn er denn schon einmal Beamter auf Lebenszeit war, war sogar für eine CDU-Regierung unantastbar. Der erwähnte Soziologe Horst Holzer, der erst Probebeamter in München war, verlor hingegen seine Arbeit. Kommunistische Briefträger jedoch wurden sogar von sozialdemokratischen Ministern hinausgeworfen.

Die Berufsverbote standen in einem Zusammenhang mit einer Art Gründungsproblem der DKP. 1966 hatte die SPD eine Große Koalition geschlossen: Unter dem von der Union gestellten Kanzler Kurt Georg Kiesinger bildete sie eine Regierung mit CDU und CSU. Hier wurden erste Versuche zu einer Politik der Entspannung mit den sozialistischen Ländern als Umweg zu einer späteren Wiedervereinigung unternommen. In den Vorsondierungen zeichnete sich ab, dass die Sowjetunion eine Wiederzulassung der KPD wünschte. Das Verbotsurteil von 1956 hatte allerdings Verfassungsrang. Es sollte dadurch umgangen werden, dass es zwar nicht aufgehoben, aber 1968 die Gründung einer neuen kommunistischen Organisation, der DKP, hingenommen wurde. Diese ist danach als verfassungsfeindlich eingestuft worden. Für ein Verbot reichte diese Bezeichnung nicht aus. Dafür wäre ein neues Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das ihre Verfassungswidrigkeit hätte feststellen müssen, nötig gewesen. Ein solches Verfahren ist nie eingeleitet worden. Der feine, aber entscheidende Unterschied bestand also zwischen Verfassungsfeindlichkeit und Verfassungswidrigkeit. Erstere konnte von nachgeordneten Behörden – den Ämtern für Verfassungsschutz in Bund und Ländern –, Letztere nur vom höchsten Gericht festgestellt werden. Das heißt: Die DKP als Organisation blieb legal, ihre Mitglieder aber galten als Verfassungsfeinde und konnten bei Entscheidungen über ihre Eignung oder Nichteignung für den öffentlichen Dienst aussortiert werden.

Wer über die Geschichte der Berufsverbote spricht, muss auch über den lebhaften Protest dagegen berichten. Eine Initiative »Weg mit den Berufsverboten« organisierte eine der bis dahin breitesten außerparlamentarischen Bewegungen in der Geschichte der Bundesrepublik. Im Ausland wurde man schnell hellhörig. Der französische Politologe Alfred Grosser machte die deutsche Radikalenverfolgung zum Thema seiner Rede aus Anlass der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 1975. In Frankreich kündigte François Mitterrand sogar die Gründung eines eigenen Komitees gegen die deutschen Berufsverbote an, unterließ es dann allerdings.

Ideologiepolitische Wende

Mit dem Anstieg der Lehrerarbeitslosigkeit in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre erwies es sich nicht mehr als nötig, dass sich die Einstellungsbehörden mit politischen Ablehnungsgründen blamierten: Wurde jemand nicht genommen, lag es eben einfach am Überangebot an Bewerbungen. Um 1980 herum wurde zunächst in den sozialdemokratisch regierten, dann in allen anderen Bundesländern die Regelanfrage wieder abgeschafft (zuletzt 1991 in Bayern). »Bedarfsanfragen« aber bleiben bis heute möglich. 1995 befand der Europäische Menschenrechtsgerichtshof, dass die Lehrerin Dorothea Voigt, die in den Vorinstanzen von einem gewissen Gerhard Schröder anwaltlich vertreten worden war, wieder einzustellen sei.

Damit war das Problem aber noch lange nicht erledigt. Es war nur aus Westdeutschland nach Ostdeutschland verschoben. Denn: Als der westdeutsche Kapitalismus die DDR abräumte, fand ein rabiater Kahlschlag in der ostdeutschen Intelligenz statt. Es kam zu Massenentlassungen, teils unter dem Vorwand, einen Überhang an Personal abzubauen, teils wegen Verbindungen zum Ministerium für Staatssicherheit, teils generell wegen sogenannter Staatsnähe. Im Ergebnis war es die breiteste Berufsverbotswelle seit der Nazizeit, dem Umfang nach sogar größer als damals (wenngleich ohne die mörderischen Folgen).

Danach kam diese Art der Radikalenbekämpfung in Deutschland vorerst an ein Ende. Es gab noch einen Versuch, sie in einem Einzelfall beizubehalten, aber er scheiterte: Als in Baden-Württemberg ein Berufsverbot gegen den Antifaschisten Michael Csaszkóczy verhängt werden sollte, entschied 2007 ein Gericht in Mannheim für ihn.

»Es gibt mittlerweile eine funktionierende Selbstzensur, wenn man ins Berufsleben eintreten möchte. Dadurch haben die Berufsverbote von 1972 eine Langzeitwirkung: Sie trugen zur Zähmung der Intelligenz und einem fortwirkenden Duckmäusertum bei. Die intellektuellen Deserteure aus dem Bürgertum, die 1968 aufgebrochen waren, sollten durch sie wiedergewonnen werden. das ist in großem Maß gelungen.«

Die Tradition der Berufsverbote in Deutschland ist mittlerweile zwar etwas geknickt, jedoch nicht gebrochen. Zurzeit befindet sich die Diskriminierung in einer Art Latenzphase. Der Knüppel kam in den Sack, ist aber noch da. In der politischen Kultur besteht eine Ost-West-Grenze. In Frankreich, Italien, Großbritannien und Ländern mit ähnlicher Vergangenheit gibt es wohl immer noch keine Berufsverbote. In Osteuropa wird auch einmal eine kommunistische Organisation illegalisiert, das Zeigen einschlägiger Symbole wird kriminalisiert, und das Europaparlament wird mit antikommunistischen Entschließungsentwürfen aus dieser Weltgegend behelligt. Und Deutschland? Sagen wir es so: Es ist mal wieder das Land der Mitte. Als Gesine Lötzsch, damals die Vorsitzende der Partei Die Linke, 2011 in einer Rede sich zum Ziel des Kommunismus bekannte, war sie einem Shitstorm in der veröffentlichten Meinung ausgesetzt. Letztlich aber ist staatliche Aktivität heute weniger nötig: Es gibt mittlerweile eine funktionierende Selbstzensur, wenn man ins Berufsleben eintreten möchte. Dadurch haben die Berufsverbote von 1972 eine Langzeitwirkung: Sie trugen zur Zähmung der Intelligenz und einem fortwirkenden Duckmäusertum bei. Die intellektuellen Deserteure aus dem Bürgertum, die 1968 aufgebrochen waren, sollten durch sie wiedergewonnen werden, und das ist in großem Maß gelungen.

Unter den Opfern der einstigen Berufsverbotspraxis sind einige merkwürdig früh gestorben, neben dem Postbeamten Herbert Bastian auch die Wissenschafter Horst Holzer, Thomas Neumann und Johannes Meyer-Ingwersen. Andere haben in ihrem Berufsleben irreparable Schäden hinnehmen müssen. Wenn ein Versuch zur gerichtlichen Rehabilitation unternommen wurde, scheiterte er in der Regel, denn Rechts- und Verfassungsfragen sind bekannterweise Machtfragen. Auch deshalb ist es wichtig, beim Sprechen über den Radikalenerlass Namen zu nennen. Denn betroffen waren in den meisten Fällen nicht Prominente, sondern No-Names, deren Schicksal allzu leicht dem Vergessen anheimfallen kann.

Die Berufsverbote der Jahre 1972 bis 1995 sind in Deutschland inzwischen aus der Mode gekommen, nicht nur aufgrund des Urteils des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs in der Causa Voigt, sondern weil sie nicht mehr zur außenpolitischen Selbstdarstellung der Bundesrepublik passen. Spätestens seit der Amtszeit des Bundespräsidenten Joachim Gauck ist es üblich, die Scham über den Holocaust als Ausweis deutscher Läuterung zu benutzen und auf dieser Grundlage zu schulmeistern: Da Deutschland so tief bereut und aus der Vergangenheit gelernt habe, sei es dazu befugt, anderen Ländern, die diesen Reifungsprozess noch vor sich hätten, Lektionen in Sachen Wahrung der Menschenrechte zu erteilen. Gemeint sind vornehmlich Russland und China, allerdings nicht Saudi-Arabien. Die Türkei ist NATO-Mitglied und wird zur Fernhaltung von Flüchtlingsströmen gebraucht. Der Tadel an den dortigen massenhaften Berufsverboten und Inhaftierungen seit 2015 wird meist NGOs überlassen, staatlicherseits fällt er, falls überhaupt, gedämpfter aus als gegenüber China oder Russland. Diese Abstufungen entsprechen den Frontlinien eines zweiten Kalten Kriegs, in dem die Bundesrepublik an der Seite der USA steht. Wenn die neue Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) von einer »werteorientierten Außenpolitik« spricht und zumindest verbale Konfrontation betreibt, klingt das wie Kreuzzugspredigt und Menschenrechtsimperialismus. Kritik an Menschenrechtsverletzungen, darunter Berufsverboten in Belarus, China und Russland, stünde etwas dumm da, wenn in Deutschland der alte Radikalenerlass weiter praktiziert würde. Nutznießer der neuen Toleranz sind allerdings nicht mehr Kommunistinnen, die es kaum noch gibt, wohl aber Rechtsextremisten in Polizei, Verfassungsschutzämtern und der Armee. Sie sind inzwischen offenbar so zahlreich sowie derart gut vernetzt und getarnt, dass ihnen nur selten ein Haar gekrümmt wird. Berufsverbote taten gute Dienste gegen links im ersten Kalten Krieg (1947–1991), im zweiten Kalten Krieg ist ihr Wegfall dem »Westen« ähnlich nützlich.

Ihre Spende für kritischen Journalismus

Linker Journalismus ist unter Druck. Zumal dann, wenn er die schonungslose Auseinandersetzung mit den herrschenden Verhältnissen profitablen Anzeigengeschäften vorzieht. Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie es uns, kritische Berichterstattung auch angesichts steigender Kosten in gewohnter Form zu liefern. Links und unabhängig.