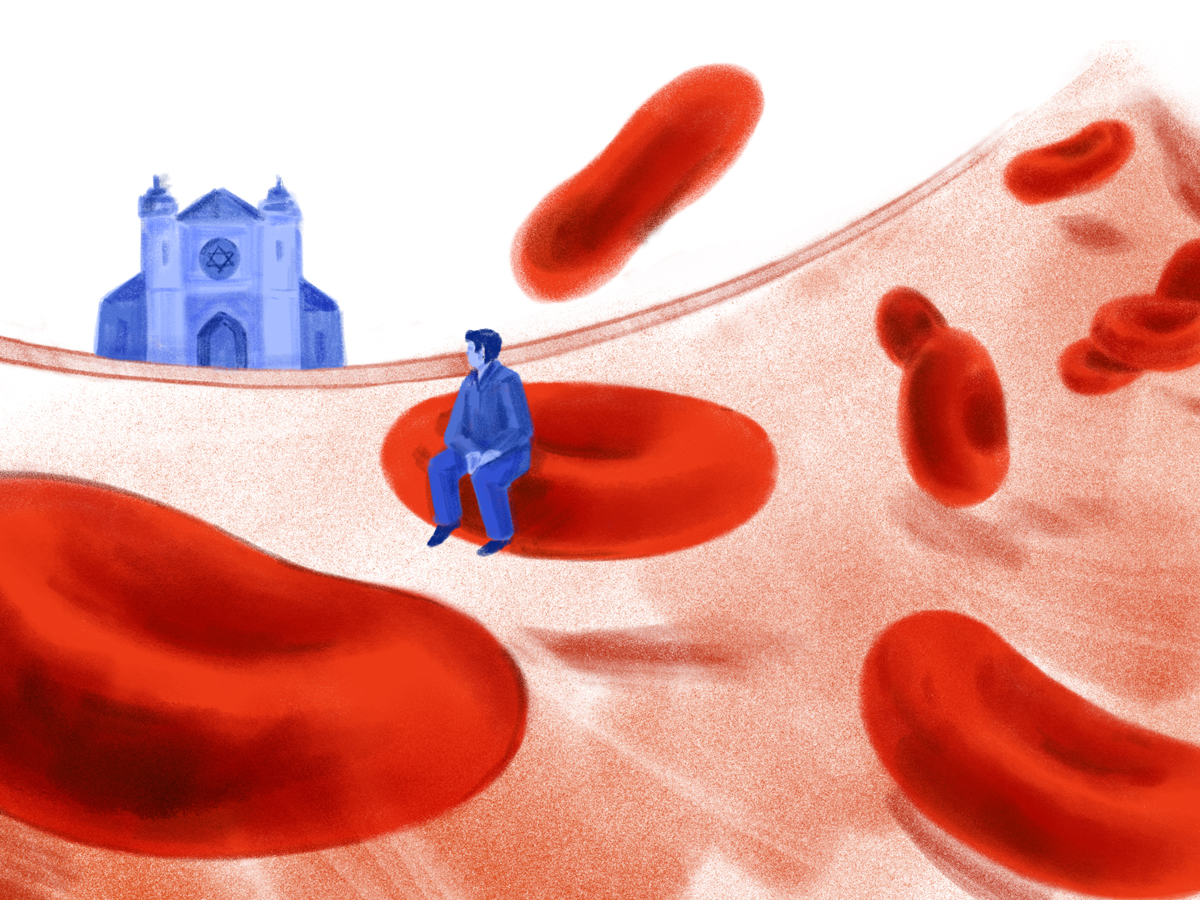

»Toxisch« ist ein viel zu häufig gebrauchtes Wort, aber kaum zu umschiffen, wenn es um ein speziell brutales Phänomen des immer noch jungen 21. Jahrhunderts geht: den deutschen Diskurs über Antisemitismus, siehe auch das Wesen von Jüdischkeit, Deutschsein, bewusstem und geleugnetem Rassismus, vermengt mit dem umstrittenen Umgang der einst vielgepriesenen deutschen Gedächtniskultur mit postkolonialen Themen. Wann immer dieser tödlich dichte Knäuel der Kontroversen sich zu entwirren droht, muss jemand kommen und kräftig an mehreren Enden zugleich ziehen, damit sich neue Knoten bilden und alte sich neu verhärten. So gehen die Regeln.

Als in Großbritannien lebender Österreicher durfte ich per Internet aus der Ferne miterleben, wie diesen Sommer der Name des 34-jährigen Berliner Publizisten Fabian Wolff durch diese hyperdestruktive Mangel genommen wurde. Manche werden vor seiner Erhebung/Erniedrigung zum Hashtag #FabianWolff, dem berüchtigten »Scharlatan«, »Betrüger«, »Fake Jew« oder gar »Abuser«, nie von ihm gehört haben.

An dieser Stelle übrigens parenthetisch Verzeihung an all jene, denen der inflationäre Gebrauch der ersten Person in Artikeln zurecht auf die Nerven geht. Doch im Kern der fieberhaften Auseinandersetzung, nicht nur um Fabian Wolffs katastrophales Outing als nichtjüdisch geborener Deutscher, sondern aller identitätspolitischen Themen liegt bekanntlich die »Sprecherposition«. Und jene äußert sich nun einmal zwangsläufig im »Ich« bzw. »Ich als …«.

Mir also begegnete Wolff vor einigen Jahren auf Twitter als Teil einer multiethnischen, progressiven Blase aus Berlin, als streitbare, aber auch witzige, flüssig bilingual englisch-deutsch konversierende Stimme zu Themen wie Antirassismus, Antifaschismus, Antiimperialismus und (Anti-)Antisemitismus in Deutschland und anderswo. Gleichzeitig erstaunte mich, wie genau dieser junge Berliner über angloamerikanische Politik, Literatur, Soul, Hip-Hop, obskure Country- und Folk-Platten Bescheid wusste. Er schrieb Buchkritiken und war mein Kollege als Mitarbeiter bei Deutschlandfunk Kultur, wo er etwa für die Sendung Tonart eine wunderbare Serie über von der Popgeschichtsschreibung verdrängte schwarze Pionierinnen und Pioniere mit dem Titel Die unbekannten Helden der Musikgeschichte produzierte.

Mir fiel natürlich auf, dass Wolff oft taktisch aus betont jüdischer Perspektive argumentierte, vor allem gegenüber Menschen, die vorgaben, für eine jüdische Allgemeinheit, die vielzitierte »Community«, zu sprechen. Oder wenn von philosemitischer Seite jede Kritik an der Politik der israelischen Regierung, dem Vorgehen der Israel Defense Forces oder der Siedler in besetzten palästinensischen Gebieten automatisch als antisemitisch diffamiert wurde. Das, gebe ich offen zu, berührte mich persönlich als jemand, der selbst zwar nicht jüdischen (oder irgendeinen) Glaubens ist, aber mütterlicherseits direkt von jüdischen Holocaust-Opfern abstammt. Der zwar der Halacha genauso wie den Nürnberger Rassegesetzen nach ein einwandfreier Jude wäre, aber nicht als solcher aufwuchs und sich daher nicht als solcher sieht. Der selbst Verwandte in Israel hat und weiß, wie komplex das Verhältnis seiner eigenen, nach dem Krieg zurück nach Wien gezogenen Großeltern dem zionistischen Projekt gegenüber war. Wie viel darüber politisch debattiert wurde, ohne deshalb den Kontakt abzubrechen, geschweige denn das Existenzrecht Israels anzuzweifeln. Der es schlicht nicht ertragen kann, wenn dieser zionismuskritische Standpunkt seiner Großeltern, die selbst Nazi-Verfolgung erlitten und deren Eltern und Geschwister als Juden und Jüdinnen ermordet wurden, posthum von gewissen deutschen Stimmen, noch dazu im Namen einer »jüdischen Community« für antisemitisch erklärt wird.

Sprengung einer Persona

Ich gestehe, dass es mir daher Erleichterung verschaffte, wenn einer wie Fabian Wolff als jüdische Stimme diese schmerzhaften Widersprüche offenlegte. Und ich gehörte zu den vielen, die seinen 2021 in Zeit Online erschienenen Essay »Nur in Deutschland« teilten. Darin sezierte Wolff eloquent die Selbstinszenierung Deutschlands, die unter Vereinnahmung jüdischer Stimmen aus der Anerkennung historischer Nazi-Schuld eine, wie er schrieb, »herrische« moralische Autorität als Form von Staatsräson konstruiert. »Jüdische Pluralität wird in Deutschland attackiert, und zwar von denen, die sich als die größten Freunde der Jüdinnen*Juden gerieren«, schrieb er. »Jüdische Künstler*innen und Intellektuelle, die ohne jede Deutschlandneurosen aufgewachsen sind, sollen ins deutsche Gedächtnistheater gezerrt werden, mit zunehmend drastischeren Mitteln.« Er stellte sich dabei übrigens keineswegs – wie später vielfach insinuiert – hinter die Israel boykottierende BDS-Bewegung (Boycott, Divestment & Sanctions), sondern verteidigte Menschen, die dies tun, gegen den 2019 per Bundestagsbeschluss ausgesprochenen Pauschalvorwurf des Antisemitismus. Diese differenzierte Haltung war im Gegensatz zu späteren Auslegungen in der Frankfurter Allgemeinen (etwa von der Autorin Mirna Funk, zu ihr später mehr) eben gerade nicht die des »Juden, den sich jeder Deutsche wünscht«, sondern entsprach vielmehr dem Konsens liberaler bis linker jüdischer angloamerikanischer und israelischer Kreise, von Haaretz bis Jewish Currents. Wolff verharmloste auch nicht, wie ebenfalls später behauptet, die bestehende Gefahr des Antisemitismus, wenn er schrieb: »Was bedroht mein Leben als Jude? Incelnazis wie in Halle und Hanau, Polizeinazis wie vom NSU 2.0, Bundeswehrnazis wie im Hannibal-Netzwerk, Querdenker-Nazis mit gelben ›Ungeimpft‹-Sternen und Waffen. Antisemitismus tötet. Gerade deswegen ist es wichtig, genau zu sagen, was eigentlich Antisemitismus ist und was nicht.«

Das hielt und halte ich für ein wesentliches Statement in einer Gesellschaft, die weit lieber vom »importierten« als vom eigenen Antisemitismus spricht. Was ich dagegen großzügig überlas, waren in seinen Essay verpackte, verklausulierte Anwürfe an mir großteils unbekannte Akteure des deutschen Mediengeschehens. Jede dieser Anspielungen sowie seine für mich undekodierbar kryptischen »Subtweets« hinterließen allerdings, das verstehe ich heute, an ihren Zielen tiefe persönliche Verletzungen. Mit jeder seiner sarkastischen Spitzen deponierte Wolff selbst das Dynamit für die Sprengung seiner Persona im Sommer 2023. Und auch den Auslöser sollte er schließlich selbst drücken.

Mitte Juli veröffentlichte er, wieder bei Zeit Online, unter dem etwas kühn von der deutschen Übersetzung von Philip Roths autobiografischem Roman Patrimony. A True Story geborgten Titel »Mein Leben als Sohn« einen ebenfalls autobiografischen, semiliterarischen Text. Ausgehend von Schilderungen der Beziehung zu seiner 2017 verstorbenen Mutter, einer desillusionierten Ex-DDR-Funktionärin und lebenslangen Kommunistin, hangelt er sich darin über diverse Schlaglichter auf seine Jugend und seine journalistische Karriere zu der schwierigen Erkenntnis vor, entgegen vormaligen Selbstdarstellungen und Sprachrohr-Anmaßungen doch nicht jüdischer Abstammung zu sein. Seit einem Gespräch, das er als 18-Jähriger mit seiner alleinerziehenden Mutter führte, sei er überzeugt gewesen, auf mütterlicher Linie von einer frommen jüdischen Ururgroßmutter abzustammen. »Später fragte ich meine Mutter, warum sie es mir so spät erzählt hat, und ihre Antwort stand zwischen ›das spielte für mich keine Rolle‹ und ›ich hatte Angst, dass du dich damit zum totalen Außenseiter machst‹.«

Wolff erzählt von seiner Integration in eine junge jüdische Gemeinschaft, von der Verbundenheit im inneren Exil genau dieses Außenseiterdaseins: »Wir waren Teil einer Gegenkultur, ja einer mishpocha. Man performte miteinander und füreinander Jüdischkeit, als Abgrenzung zur Außenwelt, aber nicht gegeneinander.« Er berichtet aber auch von ehemaligen Freunden, die heute nicht mehr mit ihm sprechen, und von der Härte des Diskurses innerhalb seiner früheren Blase: »Es ist eine korrumpierte und verzerrte Form der identity politics, die nichts mehr mit ihrem Schwarzen radikalen Ursprung gemein hat und die zur Folge hat, dass inmitten des brutalen rechten Backlash gerade Reservoir Jews im deutschen Gedächtnistheater aufgeführt wird. Oder was sonst ist der Grund dafür, dass es ein Gruppenbild junger Kulturjuden aus dem Sommer 2016 gibt, von denen viele inzwischen nicht einfach nur nicht mehr miteinander reden, sondern teilweise aktiv versucht haben, sich untereinander zu zerstören? Einfach nur Twitter?«

Am Ende steht das Ergebnis seiner Erkundungen der eigenen Familiengeschichte mit dem bitteren Resultat, von nun an nicht mehr »als Jude« schreiben zu können. »Jetzt haben sich die Fakten geändert«, schreibt er im vorletzten Absatz des acht Online-Seiten langen Texts, »und somit auch meine Wahrheit, die ich hier teile, ohne zu wissen, was damit beginnt.«

Vom Juden zum Nazi?

Tatsächlich hatte Wolff wohl mehr als nur eine Ahnung davon, welch ein Hagelschlag moralischer Werturteile, vermengt mit Revanche für persönliche Kränkungen, über ihn hereinbrechen würde.

Einen »großen Täuscher« und »Lügner« nannte ihn die Schriftstellerin Nele Pollatschek in der Süddeutsche Zeitung. Philipp Peyman Engel bezeichnete ihn in der Jüdischen Allgemeinen als »Hochstapler« und »Kostümjuden« (nicht ohne im Vorbeigehen auch den Autor Max Czollek als »ein äußerst unangenehmes Beispiel für kulturelle Aneignung« zu maßregeln). Jenes vom Zentralrat der Juden Deutschlands herausgegebene Medium, bei dem Wolff selbst in jungen Jahren seine journalistische Karriere begonnen hatte, interviewte auch die Judaistin und Historikerin Barbara Steiner zu ihrer Einschätzung seiner Beweggründe. Wolff, sagte Steiner da, sei »eigentlich der Antisemit, der er nicht sein will«. Ja mehr noch: »Der neue Historikerstreit oder die Identitätsdebatten (…) feuern jemanden wie ihn dazu an, Israel zu dämonisieren.« Beispiele einer vermeintlichen Dämonisierung Israels durch Wolff oder gar eine Erklärung, inwiefern ein Historikerstreit über Deutschlands Verhältnis zu Shoah und Kolonialverbrechen dazu anfeuern sollten, blieben aus. Dafür fand sich in Steiners näherer Erörterung der narzisstischen Eigenschaften von Pseudo-Juden ein erstaunlicher Tippfehler: »Jemand wie Fabian Wolff agiert meines Erachtens aus einem antisemitischen Reflex heraus nach genau diesem nazistischen (sic!) Bedürfnis, sich über Juden und Jüdisches selbstwirksam zu fühlen.«

Ein Freud’scher Verschreiber vielleicht. Oder war Wolff jetzt tatsächlich vom falschen Juden zum Nazi mutiert? Steiner legte nicht als Einzige diese Schlussfolgerung nahe. Nele Pollatschek etwa erklärte in ihrer Analyse den Fall Wolff als Bruch der »Konversationsmaximen«. Zur Illustration erzählte sie in Abwandlung eines alten Witzes die Geschichte eines fiktiven Moische Goldenstein, der behauptet, sein Großvater sei in Auschwitz gestorben. Während er doch in Wahrheit als Adolf Mengele, Enkel eines KZ-Wächters, geboren wurde, der beim Dienst vom Wachturm fiel. Flugs wird so der falsche Jude Wolff per metaphorischem Gleichnis quasi zum Mengele-Enkel, und das in einer Zeitung, für deren Kulturteil er selbst Rezensionen verfasst hatte (die die Süddeutsche mit Ausbruch seines Identitätsskandals übrigens prompt depublizierte).

Aber selbst das war noch gar nichts im Vergleich zu dem Text, den die schon erwähnte Autorin Mirna Funk am 1. August in der Frankfurter Allgemeinen ablieferte. Zunächst behauptet sie, Wolffs »Nur in Deutschland«-Essay, habe »gerade deshalb für Furore (ge)sorgt, weil darin eine deutsch-jüdische Stimme offen mit der Boykottbewegung BDS sympathisierte, sondern auch konservativen Juden vorwarf, ständig und überall die Antisemitismus-Keule zu schwingen, obwohl der deutsche Antisemitismus in Wirklichkeit gar nicht so schlimm sei« (vergleiche mit dem gegenteiligen Original-Zitat aus dem Essay weiter oben). Weiters bezeichnet Funk Wolffs Konstruktion seiner eigenen jüdischen Identität als eine »antisemitische Karikatur, die der Stürmer nicht hätte besser zeichnen können«. Vor allem aber bringt sie als Kronzeugin gegen ihn eine Ex-Freundin ins Spiel, die 2021 an sie und andere jüdische Kollegen und Kolleginnen eine lange E-Mail geschickt hatte. Sie zitiert daraus Beschreibungen von Wolffs mutmaßlich manipulativem und demütigendem Verhalten gegenüber der nichtjüdischen Ex-Freundin. Als Beigabe dieser bedenklichen Anschuldigungen habe jene reichhaltige Evidenz ihrer dringlichen Zweifel an Wolffs jüdischer Identität mitgeschickt.

Wolffs Ex-Freundin, konstatiert Funk, sei ein »womöglich für einen Mann wie ihn perfektes Opfer« gewesen. Er habe »wohl eine junge Frau in die Verzweiflung getrieben«. Dabei habe jene ihr selbst gegenüber »gewissermaßen mehr jüdische Eigenschaften« bewiesen als Wolff, nämlich ihre »Fähigkeit zum Zwiegespräch, das Hannah Arendt beim Schreiben über den Eichmann-Prozess heranzog, um zu erläutern, dass das Fehlen dieser Fähigkeit die Banalität des Bösen hervorbringe. (…) Fabian Wolff ist und war nie zu einem Zwiegespräch fähig.« Auch hier wird Wolff also salopp mit dem Bösen bzw. einem Nazi-Massenmörder gleichgesetzt, und zwar nicht bloß in einem rasenden Twitter-Thread, sondern ganz offiziell auf den Seiten einer der angesehensten Tageszeitungen Deutschlands. Am Ende lässt Funk ihre Leserinnen und Leser noch mit einem Verweis auf den Suizid von Wolffs Ex-Freundin zurück: »Ich versuchte ihr die Angst zu nehmen. Danach hörte ich nichts mehr von ihr. Und wäre vor zwei Wochen nicht dieser Essay auf Zeit Online erschienen, hätte ich womöglich auch nicht mehr nachgefragt, wie es ihr gehe. Ich wüsste nicht, dass sie nicht mehr lebt.«

In den Tagen nach Erscheinen dieses Texts stellten Vertraute der Verstorbenen in sozialen Medien klar, jene habe sich keineswegs wegen Fabian Wolff umgebracht. Funk wiederum leugnete, je einen solchen Zusammenhang suggeriert zu haben. Doch das tat kaum mehr was zur Sache, genauso wie ein von der Zeit Online-Redaktion veröffentlichter »Glashaus«-Blog, der von Funk und anderen in Zweifel gezogene Darstellungen der Hergänge in Wolffs Artikel weitgehend im Sinn des Autors bestätigte. Ganz egal, die Online-Schnellurteile waren längst gefällt.

Kein Recht auf Mitleid

Tatsächlich hatte Wolff praktisch alle der in diversen Twitter- und Medienkommentaren gemachten Enthüllungen bereits in seinem Text »Mein Leben als Sohn« vorweggenommen. So meinte etwa Meron Mendel, der Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, in seinem mit »Fabians Leiden« betitelten Gastkommentar auf Zeit Online: »Inzwischen gibt es erhebliche Zweifel daran, ob Wolffs Outing freiwillig oder eine taktische Flucht nach vorne war, bevor er von anderen bloßgestellt worden wäre.« Dabei hatte jener in seinem Essay doch schon eindeutig bekannt: »Manchmal glaube ich, dass in ein paar Redaktionen Dossiers liegen, manchmal glaube ich, dass ich mit diesem Text einen ungezwungenen Fehler begehe, zu dem ich überhaupt erst gezwungen werden sollte. So oder so lebe ich in Angst, mit jedem zu lauten Wort einen Anlass zu liefern.« Da hätte es also gar keiner »erheblichen Zweifel« bedurft, Wolffs Zwangslage lag offen auf der Hand. Auch zu dem nach einem pseudojüdischen Autor benannten Wilkomirski-Syndrom, auf das in diversen Kommentaren verwiesen wurde, hatte er in seinem Essay bereits konkret verlinkt. »Was einst eine charmante Anekdote über verlorene und wiedergefundene jüdische Identität war, liest sich jetzt wie kompensierende Fantasterei«, schreibt Wolff dazu selbstkritisch, »Wertschätzung und versuchte Fortschreibung einer wertvollen intellektuellen und literarischen Tradition wirken jetzt wie philosemitische Überidentifikation.«

Noch mehr als drei Wochen nach Erscheinen des Artikels wurde süffisant ein Link zu einer Story aus dem amerikanischen, jüdischen Online-Magazin Heeb retweetet, in der ein junger Fabian Wolff 2012 die pseudojüdische Musikpädagogin und Dichterin Irena Wachendorff mit gnadenloser Schärfe verurteilte: »Es gibt nur eine Sache, die schlimmer als ein Alibijude ist – ein Alibijude, der noch nicht mal jüdisch ist.« Das einzige Problem an dieser Aufdeckung seiner damaligen Heuchelei ist, dass auch dieses Zitat längst wörtlich in Wolffs eigenem Essay als Teil seiner Mea Culpa zu finden gewesen wäre. »Ich verstehe schon die erwartbare Ironie«, schreibt er noch ein paar Seiten davor: »Ein früherer Anprangerer prangert das Prangern an, als seine eigene Stunde in der Mitte des Dorfplatzes gekommen ist. Das nehme ich an.« So viel zum in fast allen Kommentaren wiederholten Vorhalt, Wolff habe sich nie entschuldigt: Stimmt, er entschuldigt sich nicht, er nimmt vielmehr seine Schuld an. Bei weitem nicht der einzige Moment der schmerzhaften Einsicht in diesem Essay, in dem die alte Arroganz des Autors immer wieder durchblitzt und durch sein neugewonnenes Bewusstsein der verlorenen Sprecherposition gebrochen wird.

Fast könnte man also den Eindruck gewinnen, manche, die Wolffs Text kritisieren, hätten ihn gar nicht gelesen oder bloß überflogen. Vielleicht war er auch einfach zu lang für die Aufmerksamkeitsspanne der gehetzten Lesenden.

All das berechtigt Wolff natürlich noch lange nicht zu unserem Mitleid und ändert vor allem nichts an der von Max Czollek in einem Post zutreffend zusammengefassten Tatsache: »Leude Fabian Wolff hat richtig Scheiße gebaut keine Frage.« Bloß hätte es nicht allzu viel Empathie gebraucht, um in der Entschlüsselung dieses Falls noch auf einen ganz anderen Gedanken zu kommen, dem sich Ingar Solty in seinem Kommentar für den Freitag mit dem Titel »Judentum statt Kommunismus: Wieso die Causa Fabian Wolff eine Causa Ostdeutschland ist« annäherte. Solty sieht den zentralen Antrieb für Wolffs Zuflucht ins performative Judentum in der Tatsache, dass er im Jahr des Mauerfalls in eine »vom Westen und seinen bürgerlichen Medien zugeschriebene Negatividentität« hineingeboren wurde. »Ist es (…) ein Wunder, dass Wolff in seinem Wunsch, familiär verwurzelt zu sein, sich an das marginale Jüdische und eben nicht das familiengeschichtlich tatsächlich ja viel bedeutsamere Kommunistische heftete?«, fragt er. Und behauptet: »Mit der bloßen Identität als ostdeutsches Kind einer Kommunistin, das mit diesem Erbe nicht ganz und gar bricht, wäre Wolff für Zeit, Deutschlandfunk, SZ und Co gänzlich uninteressant gewesen. Deren Redaktionen hätten ihm mit dieser Sprecherposition niemals ihre Zeilen geöffnet.«

Zeitgenössische Identitätspolitik

Tatsächlich spricht Wolffs Beschreibung seiner Jüdischkeit als eines »dialektischen Projekts« und sein langer Exkurs über die Überzeugungen seiner kommunistischen Mutter für Soltys These. Nach dem Erscheinen von »Mein Leben als Sohn« wurde zum Zweck der Überführung Wolffs als Betrüger besonders oft ein alter Tweet zitiert, in dem er behauptete, mit dem Grundsatz aufgewachsen zu sein, »nicht vor den goyim« zu streiten. Das kommt mir im Kern auch aus der eigenen Kindheit sehr bekannt vor, allerdings nicht als jüdische Maxime, sondern als – zugegebenermaßen so oft gebrochenes wie beschworenes – Ideal der Solidarität nach außen gegenüber dem »Klassenfeind« bzw. dem Faschismus, selbst unter tief gespaltenen Linken (in meiner Familie gab es Kommunistinnen, Sozialdemokraten und Links-Alternative).

»Ich bin Jude, weil dieses Land kalt und gemein ist und die Welt überhitzt und zerbrochen und es die Aufgabe eines jeden Juden und einer jeden Jüdin ist, sie etwas zu reparieren«, schrieb Fabian Wolff in »Nur in Deutschland«. Das klang damals schon verdächtig nach einer politischen Mission, und das Missionarische ist, wie wir wissen, so gar nicht die Sache des Judentums.

Noch wesentlicher als dieser ideologische Hintergrund scheint mir allerdings die abwesende Figur der angeblich in der Résistance aktiven Großmutter, die Wolff nie kennenlernte, weil sie die Existenz ihres Enkelsohnes mit ziemlicher Brutalität verleugnete (die Großmutter schickte ihrer Tochter die Geburtsanzeige mit Vermerk »Annahme verweigert« zurück). Wie ich selbst als Reaktion auf seinen Essay an Fabian Wolff schrieb: »Ich bin kein Therapeut, aber it’s a given, dass einerseits Jüdischkeit immer mit Familie zusammenhängt und andererseits reale Familien immer auf mehr oder weniger schmerzhafte Art hinter ihrem Versprechen zurückbleiben. Was wiederum die Jüdischkeit zu so einer idealen Projektionsfläche für den Wunsch nach Kontinuität macht, der uns auch allen zusteht. Ich weiß darüber hinaus, dass das Verhältnis deiner Mutter zu diesem Teil ihrer Identität, so wie du es schilderst, ziemlich gut mit dem meiner eigenen, als säkulare Jüdin aufgewachsenen Großmutter zum Judentum zusammenpasst. Da würde ich allerdings gern wirklich unter vier Augen mit dir drüber sprechen.«

Und damit bin ich schließlich bei meiner eigenen Offenlegung angelangt: Ich habe Fabian Wolff selbst im echten Leben getroffen, ein einziges Mal nur, im April in Berlin im Wedding, als er sich schon monatelang von Twitter zurückgezogen hatte. Er erzählte mir damals allerdings nichts von seinen Erkenntnissen über seine Identität und dem langen Offenbarungsessay, der wohl schon in Planung gewesen sein muss. Aber er überraschte mich auch in Person, genau wie auf Twitter, mit seiner lexikalischen Kenntnis der ausgefallensten Dinge, bis hin zu den Werken von Karl Kraus und Helmut Qualtinger, beides keine Selbstverständlichkeit für einen geborenen Berliner seines Alters. Wir sprachen über unseren aus der Ferne schon lange gehegten Plan, einen genaueren Austausch über die uns einende Erfahrung des Aufwachsens mit jüdisch-kommunistischem Familienhintergrund in einem von vermeintlich kollektiver Nazi-Vergangenheit geprägten Land zu führen. Wobei ich Wert darauf legte, dass das, wohlgemerkt, nur auf die eine Hälfte meiner Familie zutrifft. Während er im Nachhinein betrachtet überraschend wenig Betonung auf den jüdischen Aspekt unseres Projekts zu legen schien.

Und da bin ich nun also, doppelt entfremdet als im Kontext einer alten Linken aufgewachsener Mensch, der mit der essenzialistischen Komponente zeitgenössischer linker Identitätspolitik nie ganz warm werden konnte. War ich doch auch mit dem alten Versprechen der Popkultur aufgewachsen, alles sein zu können, was man sein will. Wo eine Sprecherposition etwas ist, das man sich nimmt, im radikalen Gegensatz zum Blutrecht der Nationalisten und dem von Geburt an fixierten Lebensstandort der Spießer. Wo man versteht, dass jede Identität immer auch ein formbares Konstrukt ist – und das vermeintlich Authentische allzu oft die größte aller Täuschungen.

Ein Teil meines Seins versteht Meron Mendel sehr gut, wenn er schreibt: »Je länger ich in Deutschland lebe, desto besser verstehe ich die Juden hier, die über solche ›Fake‹-Glaubensgenossen wütend sind. Die Judaistin Barbara Steiner betrachtet den Akt, sich unwahrheitsgemäß als Jude vorzustellen, nicht als eine ›Posse‹, sondern als ›Ausübung von Gewalt‹. Dass Juden gerade in Deutschland es so betrachten, ist für mich völlig nachvollziehbar.«

Aber dann ist da auch der andere Teil meines Seins, der allem oben Gesagten zum Trotz partout nicht akzeptieren will, dass die Gültigkeit der Worte eines 1989 geborenen Autors davon abhängen kann, was einmal der Nachname seiner Ururgroßmutter war.

Wer weiß, vielleicht sollte Fabian Wolff irgendwann unter einem anderen Namen als Autor zurückkehren. Mit einer zweiten Chance, diesmal alles richtig zu machen. Schließlich weiß kaum jemand, wie er heute wirklich aussieht (ganz anders als auf den Fotos), und er hat wirklich sehr viel zu sagen. Über Musik. Und Literatur. Und Filme. Und ja, auch über Politik, ganz unabhängig von seiner Identität.

Ihre Spende für kritischen Journalismus

Linker Journalismus ist unter Druck. Zumal dann, wenn er die schonungslose Auseinandersetzung mit den herrschenden Verhältnissen profitablen Anzeigengeschäften vorzieht. Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie es uns, kritische Berichterstattung auch angesichts steigender Kosten in gewohnter Form zu liefern. Links und unabhängig.