Wie eine Wundertüte erscheint uns heute diese Ausgabe der Monatshefte für Kultur, Politik, Wirtschaft, die als Anreiz für den weihnachtlichen Gabentisch »Das österreichische Buch« aus vielen Blickwinkeln – denen der Schriftstellerin, des Illustrators, des Kritikers, der Volksbibliothekarin, des Buchhändlers – behandelt. Dazu kommt ein Rückblick auf die Neuerscheinungen des abgelaufenen Jahres einschließlich der Kinder- und Jugendliteratur sowie eine Glosse über das Schmökern in Buchantiquariaten.

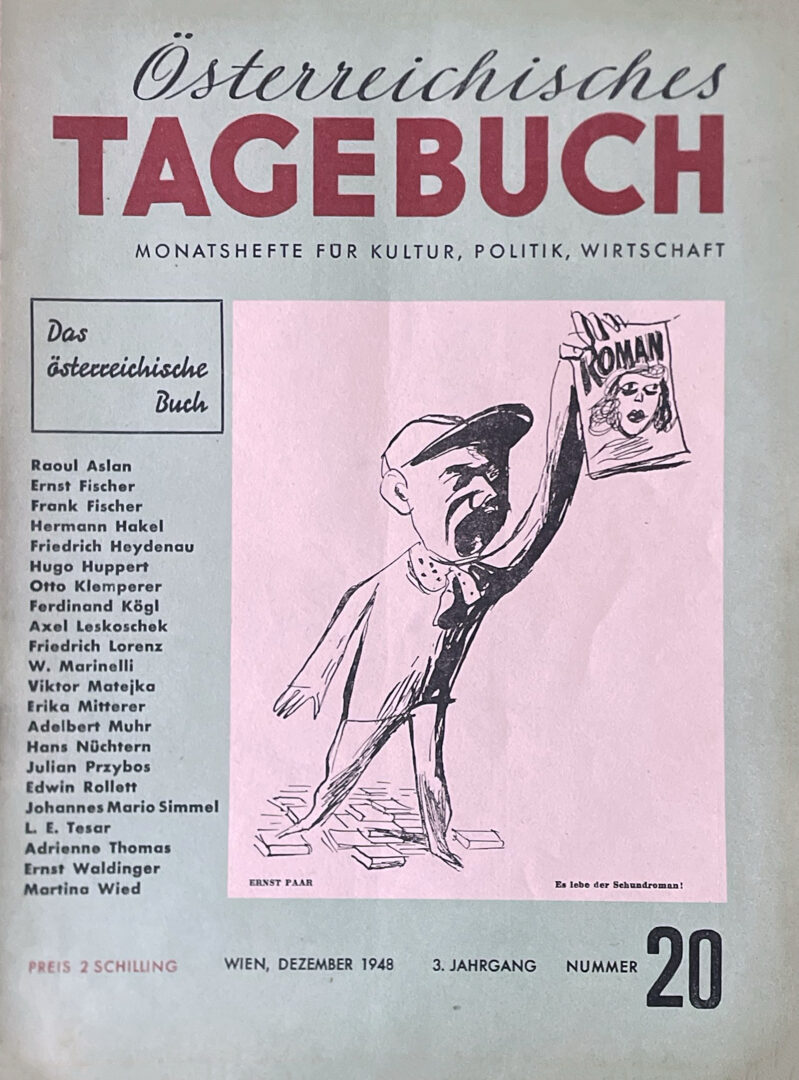

Es finden sich auch zwei Aufsätze, die man im Tagebuch eher nicht, jedenfalls nicht von diesen Autoren erwartet hätte: In dem einen plädiert der angehende Bestsellerfabrikant Johannes Mario Simmel für Maßnahmen »gegen den Schmutz der Kolportageliteratur«, im andern bekennt sich die Exilschriftstellerin Martina Wied, die die längste Zeit ihres Lebens in prekären Verhältnissen zubringen musste, »zur franziskanischen Lehre von der Wohltat der Armut«, was die Redaktion erstaunt und mit energischem Widerspruch zur Kenntnis nimmt: »Nein, es ist nicht gut für den Dichter, wenn er in Armut lebt. Der Gegensatz von Armut ist nicht Reichtum, sondern menschenwürdiges Dasein, und wir finden, daß die Gesellschaft verpflichtet ist, dem schöpferischen, geistigen Menschen solche Existenzbedingungen zu schaffen, daß er die ganze Tiefe des menschlichen Daseins erleben kann, ohne in menschenunwürdigen Verhältnissen zu vegetieren. Nein, Armut ist kein Segen, am wenigsten für den Künstler.«

Martina Wied

»Es tut dem Dichter gut, wenn es ihm schlecht geht«

[...] Wer weise beraten ist, wird seinen Auftrag von seinen bürgerlichen, seinen wirtschaftlichen Notwendigkeiten abzugrenzen und abzutrennen trachten: Wie Spinoza durch Brillenschleifen und Jakob Böhme durch Schustern sich den Lebensunterhalt gewannen, sollte auch der Schriftsteller, der Dichter einen wirtschaftlichen Rückhalt haben, der ihn davor schützte, sein Werk auf ein Publikumsgerechtes hin zu modifizieren und damit unter seinen Rang hinabzusteigen. Gewiß, er wird darüber stöhnen, daß er »mit einer Kette an den Brotbaum gefesselt ist«, wird darüber jammern, daß er soviel kostbare Zeit einer ungeliebten Arbeit aufopfern muß, er wird gelegentlich ausrufen: »Ach, wär’ ich erst Hofrat, daß ich in Pension gehen und nichts mehr als schreiben könnte«, oder er wird von seinem knappen Einkommen, indem er sich Abbruch tut, immer noch etwas zurücklegen, damit er dereinst als Rentner einzig seinem Genius leben dürfte: Es steckt aber einige Selbsttäuschung hinter dieser Haltung. Alles, was ein aufgezwungener Beruf scheinbar dem geliebten fortnimmt, alle vorgeblich vergeudete und verlorene Zeit ist recht eigentlich eine gewonnene und erfüllte Zeit, weil sie einen, der sonst im luftleeren Raum gewest haben würde, in stete Berührung mit der Wirklichkeit gebracht und darin erhalten hat. Aus der Spannung zwischen dieser Alltagswirklichkeit und seiner eigenen, transzendierenden Wirklichkeit gewinnt der Dichter seine lebendigsten Schöpfungen.Vor allem hüte er sich vor Selbstbemitleidung, es ist gut für ihn, wenn es ihm schlecht geht, und möchten wir vielleicht auch – der Advocatus diaboli wird gleich seine dialektischen Einwendungen vorbringen – gelinde Zweifel in die Richtigkeit dieses spartanischen Axioms setzen, so brauchen wir’s nur in seiner Umkehrung zu betrachten – und wir werden die Gefahr, die darin liegt, daß es einem zu gut ging, erkennen. Zu früher, klingender Erfolg (wem drängte sich da nicht eine repräsentative Dichtergestalt, die nach herrlichen Anfängen eine ganze Bibliothek von Edelschund produziert hat, ins Gedächtnis?) kann Ursprünglichkeit in Routine, lebfrische Unbekümmertheit in eitle Selbstzufriedenheit, die Gabe des treffenden Ausdrucks in jene Maniriertheit verwandeln, die uns bei mehreren Nobelpreisträgern so ausnehmend peinlich berührt. [...]Ihre Spende für kritischen Journalismus

Linker Journalismus ist unter Druck. Zumal dann, wenn er die schonungslose Auseinandersetzung mit den herrschenden Verhältnissen profitablen Anzeigengeschäften vorzieht. Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie es uns, kritische Berichterstattung auch angesichts steigender Kosten in gewohnter Form zu liefern. Links und unabhängig.